物流倉庫におけるピッキング完全ガイド:基礎知識から効率化まで

公開日:2025.06.08

更新日時:2025.12.02

物流倉庫におけるピッキング作業は、EC事業の成功を左右する重要な工程です。効率化戦略を身につけることで、コスト削減と顧客満足度の向上を同時に実現できます。このガイドでは、ピッキングの基礎から最新の効率化手法まで、EC事業者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。

月間数億円規模のECをShopifyで構築し、物流を最適化してきた実績があります。ECサイトの立ち上げから、複雑な物流課題の解決までトータルでサポート。貴社のEC事業がさらに成長するよう、効果的なECサイト構築と効率的な物流体制の両面から貢献します。

物流におけるピッキングとは

ピッキングの基本定義と語源

ピッキングとは、物流倉庫内で注文に応じて商品を保管場所から取り出し、集める作業のことです。この用語は英語の「pick(選び取る、摘む)」に由来しており、まさに商品を「摘み取る」作業を表しています。

物流業界において、ピッキングは単なる「商品の取り出し」以上の意味を持ちます。正確な商品を、正確な数量で、正確なタイミングで取り出すことが求められる、精度と効率性が問われる重要な工程です。

特にEC事業においては、お客様の注文内容に応じて商品を正確に集める必要があり、この工程の精度がそのまま顧客満足度に直結します。一つの注文に対して複数の商品を集める場合も多く、複雑な作業となることが特徴です。

ピッキングは物流における「最後の1マイル」の始まりとも言え、この工程の質が配送全体の品質を左右します。

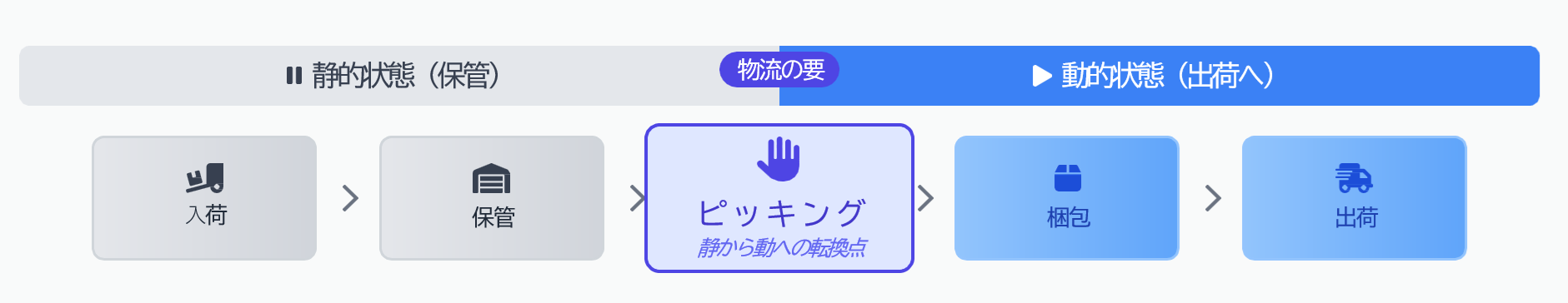

物流プロセス全体におけるピッキングの位置づけ

物流プロセスは大きく「入荷→保管→ピッキング→梱包→出荷」という流れで構成されており、ピッキングはその中核を担う工程です。物流の6つの機能(配送・輸送、保管、梱包・包装、情報、流通加工、荷役)の中では、主に荷役作業の一部として位置づけられています。

ピッキングは入荷した商品の保管と出荷の間に位置し、いわば「静」から「動」へと商品の状態を変化させる転換点となります。保管されていた商品が、ピッキングによって動き始め、最終的にお客様の手元に届くまでの流れが始まるのです。

この工程は、上流の入荷・保管プロセスと下流の梱包・出荷プロセスを繋ぐ重要な役割を果たしています。上流プロセスで商品が適切に保管されていなければ効率的なピッキングは困難になり、ピッキングの精度が低ければ下流プロセスでの梱包・出荷に問題が生じます。

つまり、ピッキングは物流プロセス全体の要となる工程であり、その効率と精度が物流全体のパフォーマンスを大きく左右するのです。

ピッキング作業が物流効率化に与える影響

ピッキング作業は物流倉庫における全作業時間の約50%~60%を占めると言われており、その効率化は物流全体の生産性向上に直結します。効率的なピッキングは、作業時間の短縮、人件費の削減、出荷リードタイムの短縮など、多くのメリットをもたらします。

特にEC事業においては、注文から配送までのスピードが競争力の源泉となるため、ピッキングの効率化は事業成長の鍵を握っています。例えば、ピッキング作業時間を20%削減できれば、同じ人員で20%多くの注文を処理できるようになり、事業拡大の余地が生まれます。

また、ピッキングの精度向上は返品率の低下にも繋がります。誤った商品が出荷されれば、返品処理のコストが発生するだけでなく、顧客満足度も低下します。正確なピッキングは、こうした「隠れたコスト」の削減にも貢献するのです。

さらに、ピッキング作業の効率化は在庫回転率の向上にも寄与します。効率的なピッキングにより出荷処理能力が高まれば、より多くの商品を取り扱うことが可能になり、結果として在庫回転率が向上します。

このように、ピッキング作業の効率化は物流全体のパフォーマンス向上に大きく貢献し、EC事業の成長と収益性改善を支える重要な要素なのです。

物流倉庫で行われるピッキング作業の流れ

注文受付からピッキング指示の生成まで

ピッキング作業は注文の受付から始まります。EC事業では、顧客がオンラインで注文を完了すると、その情報が倉庫管理システム(WMS)に送られます。このシステムが注文情報を処理し、効率的なピッキングのための指示を生成します。

注文情報が倉庫管理システムに届くと、まず在庫確認が行われます。システムは注文された商品が実際に在庫として存在するかを確認し、在庫がある場合にのみピッキング指示を生成します。この段階で在庫不足が判明した場合は、バックオーダー処理や代替品の提案などの対応が必要になります。

在庫確認後、システムは効率的なピッキングのためのルートを計算します。複数の注文をまとめて処理する場合は、最も効率的な動線を考慮したピッキングルートが設計されます。これにより、作業者の移動距離を最小化し、ピッキング効率を高めることができます。

最終的に、ピッキングリストや作業指示書が生成され、作業者に配布されます。最新のシステムでは、紙のリストではなくハンディターミナルやタブレット端末、ヘッドセットなどのデジタルデバイスを通じて作業指示が伝達されることも増えています。

このように、注文受付からピッキング指示の生成までのプロセスは、効率的なピッキング作業の基盤となる重要なステップです。システムの精度と処理速度が、その後のピッキング作業全体の効率を左右します。

ピッキングリストの読み方と活用法

ピッキングリストは、作業者がどの商品をどこから取り出すかを指示する重要な情報源です。効率的なピッキングを実現するためには、このリストを正確に理解し、適切に活用することが不可欠です。

標準的なピッキングリストには、以下の情報が含まれています:

- 注文番号:どの注文に対するピッキングかを識別するための番号

- 商品コード:取り出すべき商品の識別コード

- 商品名:商品の名称

- 数量:取り出すべき商品の個数

- ロケーション:商品が保管されている場所の情報(棚番号、エリアコードなど)

- 優先順位:ピッキングの順序を示す情報

ピッキングリストを効果的に活用するためのポイントとして、まずはリスト全体を確認し、作業の全体像を把握することが重要です。特に複数の商品をピッキングする場合は、最も効率的な順序を考えることで、無駄な移動を減らすことができます。

また、ピッキングリストに記載されているロケーション情報を活用し、倉庫内の最短ルートを選択することも効率化のポイントです。多くの倉庫管理システムでは、既に最適なルートが計算されていますが、現場の状況に応じて臨機応変に対応することも必要です。

さらに、ピッキングリストを使って作業の進捗を管理することも重要です。リストの項目に対してチェックを入れていくことで、作業の抜け漏れを防ぎ、正確性を高めることができます。

デジタル化が進んだ倉庫では、紙のピッキングリストではなく、ハンディターミナルやタブレット端末を使用することも増えています。これらのデバイスでは、バーコードスキャンによる商品確認や、リアルタイムでの作業進捗管理が可能になり、さらなる効率化と精度向上が実現できます。

倉庫でピッキングする具体的な手順

倉庫でのピッキング作業は、一般的に以下の手順で行われます:

- ピッキングリストの受け取り:作業者はピッキングリストや作業指示を受け取ります。デジタル化された環境では、ハンディターミナルやタブレット端末に表示された指示を確認します。

- ピッキングカートの準備:必要に応じて、ピッキングカートや台車を準備します。複数の商品をピッキングする場合は、効率的に運搬するための道具が必要です。

- 商品の探索:ピッキングリストに記載されたロケーション情報をもとに、該当する商品を探します。棚番号やエリアコードを確認し、効率的なルートで移動します。

- 商品の確認:見つけた商品が正しいものかを確認します。商品コードやバーコードをスキャンして、ピッキングリストと照合します。

- 商品の取り出し:確認できたら、指定された数量の商品を取り出します。この際、商品を傷つけないよう丁寧に扱うことが重要です。

- ピッキングの記録:取り出した商品をピッキングリストにチェックするか、ハンディターミナルでスキャンして記録します。これにより、作業の進捗状況を管理します。

- 次の商品へ移動:リストの次の商品に移り、同様の手順を繰り返します。効率的なルートで移動することで、作業時間を短縮できます。

- ピッキング完了の確認:すべての商品のピッキングが完了したら、最終確認を行います。数量や商品の種類が正確かを再度チェックします。

- 次工程への引き渡し:ピッキングした商品を検品エリアや梱包エリアに運び、次の工程に引き渡します。

この一連の流れを効率的に行うためには、事前の準備と計画が重要です。特に、複数の注文を同時に処理する場合は、効率的なルートプランニングが作業効率を大きく左右します。

また、ピッキング作業中は常に正確性を意識することが重要です。スピードを追求するあまり精度が落ちては、結果的に返品処理などの追加コストが発生してしまいます。効率と精度のバランスを取りながら作業を進めることが、理想的なピッキング作業の姿です。

検品・梱包工程との連携

ピッキング作業は単独で完結するものではなく、その後の検品・梱包工程と密接に連携することで、全体の効率化と精度向上が実現します。この連携がスムーズであればあるほど、出荷プロセス全体の生産性が高まります。

検品工程では、ピッキングした商品が注文内容と一致しているかを確認します。この工程を効率化するためには、ピッキング段階での正確性が不可欠です。ピッキングミスが少なければ検品作業も迅速に進み、全体のリードタイムが短縮されます。

ピッキングと検品の連携方法としては、以下のような方法があります:

- 同時検品方式:ピッキングと同時に検品を行う方法。ハンディターミナルなどを使用して商品をスキャンし、その場で照合を行います。

- バッチ検品方式:複数の注文をまとめてピッキングした後、検品エリアで一括して検品を行う方法。

- 二重検品方式:異なる作業者が二度検品を行うことで、精度を高める方法。重要度の高い商品や高額商品に適用されます。

梱包工程との連携においては、ピッキングの方法や順序が梱包のしやすさに影響します。例えば、壊れやすい商品や重い商品を適切な順序でピッキングすることで、梱包時の効率と商品の保護性が向上します。

また、ピッキングリストの情報を梱包工程にスムーズに引き継ぐことも重要です。デジタル化された環境では、ピッキング完了情報が自動的に梱包工程に伝達され、作業の連続性が確保されます。

さらに、ピッキングと梱包の物理的な配置も効率化のポイントです。両工程の作業エリアを近接させることで、移動時間を短縮し、全体のスループットを向上させることができます。

このように、ピッキング作業は検品・梱包工程と一体となって機能することで、その真価を発揮します。各工程の連携を意識した作業設計と情報共有の仕組みづくりが、効率的な物流オペレーションの鍵となるのです。

ピッキング作業の種類と特徴

シングルピッキング(摘み取り方式)のメリット・デメリット

シングルピッキング(摘み取り方式)は、1つの注文に対して1人の作業者が全ての商品をピッキングする方式です。主に個人向けの配送や小規模なEC事業で採用されることが多く、基本的な形態のピッキング方式と言えます。

メリット:

- 作業の完結性が高く、1人の作業者が注文全体に責任を持てる

- 他の作業者との調整が少なく、独立して作業を進められる

- 注文ごとに商品が分かれているため、仕分けの手間が省ける

- 小規模な倉庫や少量多品種の商品構成に適している

- 作業の習熟度が上がりやすく、個人のスキル向上につながる

- 緊急注文や特殊な対応が必要な注文に柔軟に対応できる

デメリット:

- 1人の作業者が倉庫内を広く移動する必要があり、移動距離が長くなる

- 大量の注文を処理する場合、効率が低下する

- 作業者ごとに生産性のばらつきが生じやすい

- 特定の商品エリアに作業者が集中すると、混雑や待ち時間が発生する

- 大規模な倉庫では非効率になりがち

シングルピッキングは、特に以下のような状況で効果を発揮します:

- 1注文あたりの商品点数が少ない場合

- 商品の保管場所が比較的集中している場合

- 注文量の変動が大きく、柔軟な対応が求められる場合

- 特殊な梱包や個別対応が必要な商品を扱う場合

小規模なECサイトの運営では、シングルピッキングから始めることが多いですが、事業規模の拡大に伴い、より効率的なピッキング方式への移行を検討する必要があります。その際、現在の作業効率や注文処理能力を正確に把握し、改善の余地を見極めることが重要です。

また、シングルピッキングの効率を高めるためには、商品の配置最適化や作業動線の改善、ハンディターミナルなどのデジタルツールの活用が有効です。これらの工夫により、シングルピッキングのデメリットを最小化しながら、そのシンプルさと柔軟性というメリットを最大限に活かすことができます。

トータルピッキング(種まき方式)の活用法

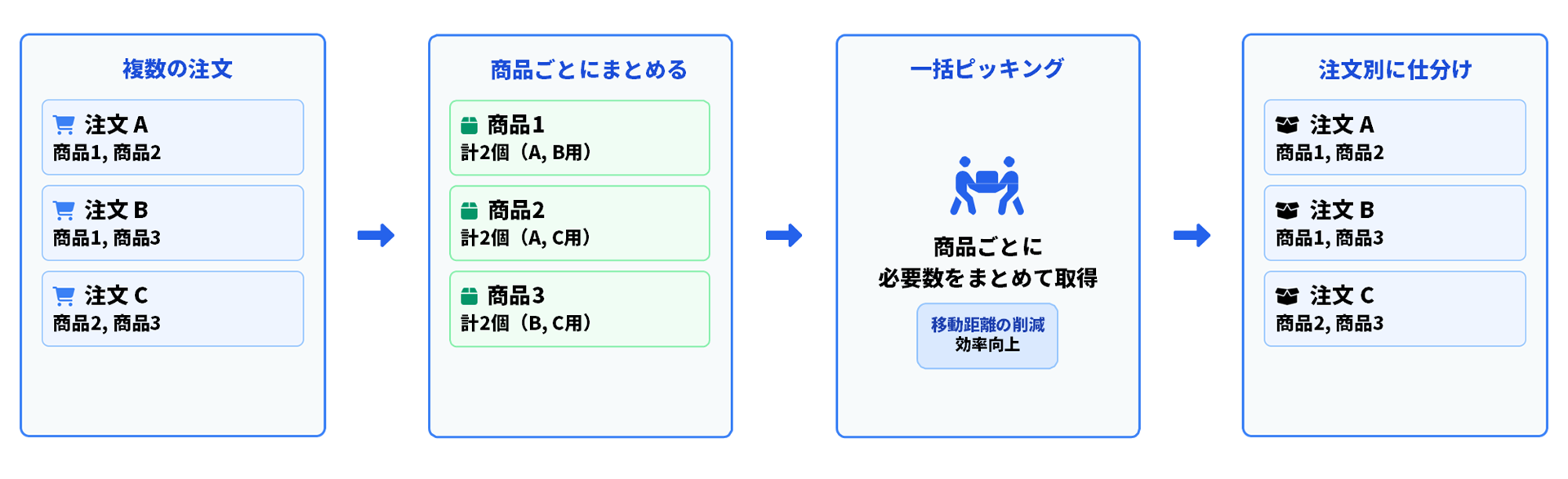

トータルピッキング(種まき方式)は、複数の注文をまとめて商品ごとにピッキングし、その後に注文別に仕分ける方式です。主に大規模な物流センターや多数の注文を処理する必要がある場合に採用されます。

トータルピッキングの基本的な流れは以下の通りです:

- 複数の注文をまとめてピッキングリストを作成

- 商品ごとに必要な総数をピッキング

- ピッキングした商品を注文別に仕分け

- 仕分けた商品を検品・梱包工程に引き渡し

この方式の最大の特徴は、作業者の移動距離を大幅に削減できることです。同じ商品を複数の注文で必要とする場合、一度の移動で必要数をまとめて取得できるため、効率が向上します。

トータルピッキングの効果的な活用法:

- 波状処理(ウェーブピッキング)の導入

時間帯や配送便ごとに注文をグループ化し、計画的にピッキングを行うことで、作業の平準化と効率化を図ります。 - デジタルピッキングシステムの活用

ハンディターミナルやデジタル表示器を使用して、ピッキングする商品の場所や数量を明確に指示することで、作業精度を高めます。 - 仕分けエリアの最適設計

ピッキング後の仕分け作業を効率化するため、仕分けエリアのレイアウトを工夫します。例えば、注文番号ごとにボックスを配置し、視認性を高めることが効果的です。 - チーム制の導入

ピッキング担当と仕分け担当を分けることで、それぞれの作業に集中できる環境を作ります。これにより、全体の処理能力が向上します。 - 商品特性に応じた運用

大型商品と小型商品でピッキング方法を分けるなど、商品の特性に合わせた柔軟な運用を行うことで、効率を高めます。

トータルピッキングは特に以下のような状況で効果を発揮します:

- 同じ商品が複数の注文に含まれる場合

- 1日あたりの注文数が多い場合

- 倉庫の規模が大きく、移動距離の削減が課題となっている場合

- 作業者の数に限りがあり、効率化が必要な場合

ただし、トータルピッキングを導入する際は、仕分け作業の精度管理が重要になります。ピッキングの効率が上がっても、仕分けでミスが発生すれば、全体の品質は低下してしまいます。そのため、バーコードスキャンによる照合や二重チェックなど、仕分け工程での精度を確保する仕組みが必要です。

EC事業の成長に伴い、シングルピッキングからトータルピッキングへの移行を検討する際は、注文量や商品特性、倉庫レイアウトなどを総合的に考慮し、最適なタイミングと方法で導入することが成功のポイントとなります。

ゾーンピッキングによる効率化

ゾーンピッキングは、倉庫を複数のゾーンに分割し、各ゾーンに担当者を配置して効率的にピッキングを行う方式です。この方法は、大規模な倉庫や多品種の商品を扱うEC事業者にとって、特に効果的な手法となります。

ゾーンピッキングの基本的な仕組みは以下の通りです:

- 倉庫を商品カテゴリーや保管形態に基づいて複数のゾーンに分割

- 各ゾーンに専任の作業者を配置

- 注文に含まれる商品を各ゾーンの担当者がピッキング

- ピッキングした商品を集約ポイントに集め、注文ごとに統合

ゾーンピッキングによる効率化のポイント:

- 専門性の向上

作業者が特定のゾーンを担当することで、そのエリアの商品や配置に精通し、作業スピードと精度が向上します。例えば、アパレル専門のゾーン担当者は、サイズやカラーバリエーションの違いを素早く識別できるようになります。 - 移動距離の削減

作業者は担当ゾーン内のみで移動するため、移動距離が大幅に削減されます。これにより、ピッキング作業の効率が向上し、疲労も軽減されます。 - 並行作業による時間短縮

複数のゾーンで同時にピッキングが行われるため、全体の処理時間が短縮されます。特に大量の注文を処理する必要がある場合、この並行処理の効果は顕著です。 - ボトルネックの解消

特定の商品エリアに作業者が集中することによる混雑や待ち時間を解消できます。各ゾーンに適切な人員を配置することで、作業の流れがスムーズになります。 - 柔軟な人員配置

注文内容や時間帯によって、各ゾーンの作業量が変動する場合も、柔軟に人員を再配置することで対応できます。例えば、午前中に食品関連の注文が多い場合は、食品ゾーンの人員を増やすといった調整が可能です。

ゾーンピッキングの導入に際しては、以下の点に注意することが重要です。

- ゾーン分けの最適化:商品の特性や出荷頻度、サイズなどを考慮して、効率的なゾーン分けを行います。

- 作業者間の連携:ゾーン間での商品の受け渡しがスムーズに行われるよう、明確なルールと効率的な動線を設計します。

- 作業の平準化:各ゾーンの作業量にばらつきが出ないよう、商品の配置や人員配置を調整します。

- システムサポート:WMSなどのシステムを活用して、各ゾーンへの作業指示や進捗管理を効率化します。

EC事業の成長に伴い、取扱商品数や注文量が増加した場合、ゾーンピッキングの導入は効率化の有効な選択肢となります。特に、多品種の商品を扱う場合や、商品の特性に応じた異なる保管環境が必要な場合に、その効果を発揮します。

バッチピッキン グの導入ポイント

バッチピッキングは、複数の注文をまとめて一度にピッキングする方式で、特に小規模から中規模のEC事業者にとって効率化の鍵となる手法です。この方式は、シングルピッキングの単純さとトータルピッキングの効率性を組み合わせたものと言えます。

バッチピッキングの基本的な流れは以下の通りです:

- 複数の注文(通常5〜10件程度)をバッチ(束)としてまとめる

- バッチ単位でピッキングリストを作成

- 1人の作業者がバッチ内の全商品をピッキング

- ピッキングした商品を注文ごとに仕分け

バッチピッキング導入の主要ポイント:

- 最適なバッチサイズの決定

バッチサイズ(一度にまとめる注文数)は、倉庫の規模や商品特性、作業者のキャパシティを考慮して決定します。バッチサイズが大きすぎると仕分けが複雑になり、小さすぎると効率性が低下します。一般的には5〜10注文程度が扱いやすいとされています。 - 効率的な仕分け方法の確立

ピッキング後の仕分けを効率化するため、注文別の仕分けカートや仕分けボックスを活用します。各ボックスに注文番号を明示し、視認性を高めることで仕分けミスを防止します。 - バッチ構成の工夫

注文内容や商品の保管場所を考慮してバッチを構成することで、効率を高めます。例えば、同じエリアの商品が多い注文同士をまとめたり、商品点数が少ない注文と多い注文をバランスよく組み合わせたり、商品点数が少ない注文と多い注文をバランスよく組み合わせたりすることが効果的です。 - ピッキングツールの活用

複数の注文を同時に処理するため、ピッキングカートや台車の設計が重要です。複数の収納スペースを持つカートや、仕分けしやすい構造の台車を導入することで、作業効率が向上します。 - デジタルサポートの導入

ハンディターミナルやタブレット端末を活用し、ピッキングと仕分けの正確性を高めます。バーコードスキャンによる商品確認や、デジタル表示による仕分け指示などが有効です。

バッチピッキングが特に効果を発揮するケースは以下の通りです。

- 1注文あたりの商品点数が比較的少ない場合

- 注文数が多く、シングルピッキングでは非効率な場合

- 倉庫規模が中小規模で、トータルピッキングの導入が難しい場合

- 商品の種類が多く、同じ商品が複数の注文に含まれることが少ない場合

バッチピッキングを導入する際の注意点としては、バッチサイズの調整が挙げられます。注文の複雑さや商品の特性によって、最適なバッチサイズは変わってきます。初めは小さめのバッチサイズから始め、作業者の習熟度に応じて徐々に拡大していくアプローチが推奨されます。

また、バッチピッキングの効果を最大化するためには、事前の注文分析が重要です。注文パターンや商品の出荷頻度を分析し、効率的なバッチ構成を検討することで、より高い生産性を実現できます。

EC事業の成長段階において、シングルピッキングからの移行先として、バッチピッキングは比較的導入しやすく、即効性のある方法です。システム投資を最小限に抑えながら、作業効率を大幅に向上させることができる点が、多くのEC事業者に支持されている理由です。

物流のピッキングを効率化する基本戦略

5S活動によるピッキング環境の整備

ピッキング作業の効率化において、基盤となるのが5S活動による作業環境の整備です。5Sとは「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」の頭文字を取ったもので、これらを徹底することで作業効率と品質の向上が期待できます。

ピッキング作業における5Sの具体的な実践方法は以下の通りです:

- 整理(Seiri)

必要なものと不要なものを明確に区別し、不要なものを取り除きます。倉庫内に使われていない資材や不良在庫が残っていると、スペースの無駄遣いになるだけでなく、ピッキング作業の妨げになります。定期的な棚卸しを行い、B品や使用頻度の低い商品を特定し、適切に処理することが重要です。 - 整頓(Seiton)

必要なものを決められた場所に配置し、すぐに取り出せるようにします。商品の配置は出荷頻度に応じて最適化し、高頻度で出荷される商品はピッキングしやすい位置(腰の高さ)に配置します。また、商品の識別がしやすいよう、ラベリングや表示を工夫することも効果的です。 - 清掃(Seiso)

作業場所を常に清潔に保ちます。埃や汚れがあると商品の品質低下や作業効率の低下につながります。特に通路や作業スペースの清掃は、安全面でも重要です。定期的な清掃スケジュールを設け、作業者全員が参加する体制を整えましょう。 - 清潔(Seiketsu)

整理・整頓・清掃の状態を維持します。一度整えた環境が元に戻らないよう、定期的なチェックと改善を繰り返します。写真や図を使って「あるべき姿」を視覚化し、誰でも状態の良し悪しが判断できるようにすることが効果的です。 - 躾(Shitsuke)

決められたルールや手順を守る習慣を身につけます。作業標準を明確にし、全員が同じ方法で作業できるよう教育と訓練を行います。定期的な研修やミーティングを通じて、5S活動の重要性を共有し、継続的な改善文化を醸成することが大切です。

5S活動がピッキング効率化にもたらす具体的な効果としては、以下が挙げられます。

- 商品の探索時間の短縮

- 誤ピッキングの減少

- 作業時のイレギュラー検知

- 作業スペースの有効活用

- 安全性の向上と労働災害の減少

- 作業者のモチベーション向上

特にEC事業では、取扱商品数の増加に伴い倉庫内が複雑化しやすいため、5S活動による環境整備は非常に重要です。整理整頓された倉庫では、新人作業者でも短期間で効率的なピッキングが可能になり、人員の流動性が高い現代の物流現場において大きなメリットとなります。

5S活動は特別な設備投資を必要とせず、すぐに取り組めるという点も魅力です。小規模なEC事業者でも、この基本的な改善活動から始めることで、大きな効率化効果を得ることができます。

ピッキングエリアのレイアウト最適化

ピッキングエリアのレイアウト最適化は、作業効率を大幅に向上させる重要な要素です。適切なレイアウト設計により、作業者の移動距離を短縮し、ピッキング時間を削減することができます。

効率的なピッキングエリアのレイアウト設計には、以下のポイントが重要です:

- 出荷頻度に基づく商品配置

ABC分析を活用し、A商品(高頻度出荷商品)をピッキングの開始地点や出荷場所の近くに配置します。これにより、最も頻繁に取り扱う商品の移動距離を最小化できます。実際に、出荷頻度上位20%の商品を最適な位置に配置するだけで、全体の移動距離を30%以上削減できるケースもあります。 - 動線の最適化

作業者の移動パターンを分析し、無駄な往復や交差を減らすレイアウトを設計します。一方通行の通路設計や、U字型・蛇行型のピッキングルートなど、作業の流れに沿った動線を確保することが重要です。 - ピッキングステーションの戦略的配置

複数のピッキングステーションを設ける場合は、作業の均等化と干渉の最小化を考慮して配置します。各ステーション間の適切な距離を確保し、作業者同士の混雑や待ち時間を防ぎます。 - 通路幅の最適化

通路幅は使用する機器(ピッキングカートや台車など)に合わせて適切に設計します。狭すぎると作業効率が下がり、広すぎるとスペースの無駄になります。主要通路と副通路で幅を変えるなど、用途に応じた設計が効果的です。 - 垂直空間の有効活用

床面積だけでなく、高さ方向のスペースも効率的に活用します。ただし、頻繁にピッキングする商品は作業者が無理なく手が届く高さ(床から40cm〜160cm程度)に配置することが重要です。高所や低所に配置する商品は、出荷頻度の低いものにするのが原則です。 - 季節変動への対応

季節商品や特定時期に需要が集中する商品がある場合、レイアウトを柔軟に変更できる設計にしておくことが重要です。可動式の棚や仮設的なピッキングエリアを設けるなど、需要変動に対応できる余地を残しておきましょう。 - 作業補助設備の適切な配置

梱包材や緩衝材、ラベルプリンターなどの補助設備は、必要な場所に分散配置することで、余分な移動を減らします。特に頻繁に使用するものは、各ピッキングステーションの近くに配置することが効率的です。

レイアウト最適化の効果を測定するためには、以下の指標を活用することが有効です:

- 1注文あたりのピッキング時間

- 作業者の1日あたりの移動距離

- ピッキングエリア内の混雑度(待ち時間)

- ピッキングミスの発生率

EC事業の成長に伴い、取扱商品数や注文量が増加した場合は、定期的にレイアウトの見直しを行うことが重要です。特に注文パターンや商品構成に大きな変化があった場合は、それに合わせたレイアウト調整が必要になります。

最適なレイアウト設計は一度で完成するものではなく、継続的な改善プロセスの一部と考えるべきです。現場の声を取り入れながら、データに基づいた改善を繰り返すことで、より効率的なピッキング環境を構築することができます。

商品配置の工夫(ABC分析の活用)

ABC分析を活用した商品配置は、ピッキング効率を大幅に向上させる効果的な手法です。この分析方法は、商品を出荷頻度や売上高などの指標に基づいて分類し、それぞれに適した保管場所を割り当てるものです。

ABC分析の基本的な考え方は以下の通りです。

- A商品:出荷頻度が高く、全体の約20%の商品数で80%の出荷量を占める商品

- B商品:中程度の出荷頻度で、全体の約30%の商品数で15%の出荷量を占める商品

- C商品:出荷頻度が低く、全体の約50%の商品数で5%の出荷量を占める商品

この分析結果に基づいた効果的な商品配置の工夫は以下の通りです:

- A商品の最適配置:

A商品は最もアクセスしやすい場所に配置します。具体的には、作業者の腰の高さ(床から80cm〜120cm程度)で、ピッキングの開始地点や出荷場所の近くが理想的です。これにより、最も頻繁に取り扱う商品の取り出し時間と移動距離を最小化できます。 - B商品の戦略的配置:

B商品はA商品の周辺や、比較的アクセスしやすい場所に配置します。A商品ほど優先度は高くありませんが、ある程度の出荷頻度があるため、極端に不便な場所は避けるべきです。 - C商品の効率的管理:

C商品は出荷頻度が低いため、高所や低所、奥まった場所など、アクセスしにくい場所に配置しても全体の効率への影響は小さくなります。ただし、完全に取り出しにくい場所にすると、稀に発生する注文処理に時間がかかるため、バランスが重要です。 - セット商品の近接配置:

よく一緒に注文される商品は、近くに配置することで移動距離を削減できます。例えば、パソコンと周辺機器、上下セットの衣類などは、近い場所に保管することが効率的です。 - 季節変動を考慮した柔軟な配置:

季節商品や特定時期に需要が集中する商品は、その時期に合わせて一時的にA商品エリアに移動させるなど、柔軟な対応が効果的です。例えば、夏物商品は夏季にアクセスしやすい場所に移動させ、オフシーズンはC商品エリアに保管します。 - 商品特性に応じた配置:

重量物や大型商品は、作業者の負担を考慮して低い位置に配置します。特に重量のある商品を高所に配置すると、取り出し時の安全リスクが高まるだけでなく、作業効率も低下します。 - 定期的な見直し:

商品の人気や季節性は常に変化するため、ABC分析は定期的(最低でも四半期ごと)に実施し、商品配置を見直すことが重要です。特に新商品の導入や既存商品の販売終了時には、配置の再検討が必要です。

ABC分析を活用した商品配置の効果は、以下のような数値で確認できます:

- ピッキング作業時間の20〜30%削減

- 作業者の移動距離の40%以上削減

- ピッキングミスの減少(適切な配置により商品の識別が容易になるため)

EC事業者にとって、ABC分析は特別な設備投資なしに取り組める効率化手法であり、投資対効果が非常に高いと言えます。特に取扱商品数が多い場合や、倉庫スペースに制約がある場合に、その効果を最大限に発揮します。

定期的なデータ分析と商品配置の最適化を継続することで、変化するビジネス環境にも柔軟に対応できる効率的なピッキング体制を構築することができます。

当社のカスタム物流では受注や出荷実績からABS分析のデータを提出するサービスを行っています。

作業動線の短縮化と効率化

ピッキング作業における動線の短縮化と効率化は、作業時間の削減と労働負荷の軽減に直結する重要な要素です。適切な動線設計により、無駄な移動を減らし、ピッキング効率を大幅に向上させることができます。

効率的な作業動線を実現するための具体的な方法は以下の通りです:

- 最適なピッキングルートの設計

注文内容に基づいて、最も効率的なピッキングルートを設計します。単純な往復ではなく、U字型やS字型のルートを採用することで、同じ場所を何度も通過する無駄を省きます。WMSなどのシステムを活用すれば、注文ごとに最適なピッキング順を自動計算することも可能です。 - 一方通行システムの導入

倉庫内の通路を一方通行に設定することで、作業者同士の交錯や待ち時間を減らします。特に繁忙期や作業者が多い時間帯には、この方法が効果的です。通路の入口と出口を明確に表示し、全員が同じ方向に移動することで、全体の流れがスムーズになります。 - ゾーン間の効率的な移動

倉庫が複数のゾーンに分かれている場合、ゾーン間の移動を最小化する工夫が必要です。関連性の高い商品カテゴリーは近接したゾーンに配置し、ゾーン間の移動が必要な場合は最短経路を確保します。 - ピッキングと補充作業の分離

ピッキング作業中に商品の補充作業が行われると、互いの動線が交錯し、効率が低下します。可能な限りピッキング時間と補充作業の時間を分けるか、専用の通路を設けることで、干渉を最小化します。 - 垂直移動の最適化

多層階の倉庫では、階層間の移動が大きな時間ロスになります。頻繁にピッキングする商品は同一フロアにまとめ、階層間の移動回数を減らす工夫が効果的です。エレベーターやリフトの位置も、動線を考慮して最適な場所に設置します。 - ピッキングカートの最適設計

作業者が使用するピッキングカートは、取り扱う商品の特性や注文の規模に合わせて最適化します。必要な道具や資材をカートに搭載することで、それらを取りに行く余分な移動を削減できます。 - デジタルツールによる動線最適化

ハンディターミナルやタブレット端末を活用し、リアルタイムで最適なピッキングルートを指示することで、状況の変化に柔軟に対応します。例えば、特定エリアが混雑している場合は代替ルートを提案するなど、動的な最適化が可能になります。

作業動線の効率化による効果は、以下のような指標で測定できます。

- ピッキング1件あたりの移動距離の削減(30〜60%の削減が一般的)

- 1時間あたりのピッキング処理件数の増加

- 作業者の疲労度の軽減と長時間作業時のパフォーマンス維持

動線効率化の取り組みを成功させるためのポイントは、実際の作業データに基づいた分析と改善です。以下のステップで進めることが効果的です。

- 現状の動線を可視化(作業者の移動をマッピングするなど)

- 無駄な移動や交錯ポイントを特定

- 改善案を設計・実施

- 効果を測定し、さらなる改善点を特定

EC事業の成長に伴い注文量が増加すると、効率的な動線の重要性はさらに高まります。特に繁忙期には、適切な動線設計がないと作業者同士の干渉や混雑によって生産性が大幅に低下する恐れがあります。

継続的な動線の見直しと最適化により、限られたスペースと人員でも最大限の処理能力を発揮できる効率的なピッキング環境を構築することができます。

ピッキング作業の標準化と教育

ピッキング作業の標準化と適切な教育は、作業品質の均一化と新人の早期戦力化に不可欠です。明確な作業手順と効果的な教育プログラムにより、ピッキングの精度と効率を高めることができます。

ピッキング作業の標準化と教育における重要ポイントは以下の通りです。

- 標準作業手順書(SOP)の作成

ピッキング作業の全工程を明確に文書化し、誰が行っても同じ品質と効率が確保できるようにします。SOPには以下の要素を含めることが重要です: - 作業の目的と重要性

- 必要な道具と設備

- 詳細な作業手順(写真や図解を交えて)

- 品質基準と確認ポイント

- トラブル発生時の対応方法

- 安全上の注意点

- 視覚的な作業指示の活用

文字だけでなく、写真やイラスト、動画などを活用して作業手順を視覚的に示すことで、理解度と記憶の定着率が高まります。特に多言語環境の職場では、視覚的な指示が言語の壁を超えた共通理解を促進します。 - 段階的な教育プログラムの設計

新人教育は一度に全てを教えるのではなく、段階的に進めることが効果的です。例えば以下のような段階設定が考えられます: - 第1段階:基本的なピッキング手順と安全ルールの習得

- 第2段階:商品知識と取り扱い方法の習得

- 第3段階:効率化テクニックと例外処理の習得

- 第4段階:品質チェックと問題解決能力の習得

- OJT(On-the-Job Training)の効果的な実施

経験豊富な作業者が新人に直接指導するOJTは、実践的なスキル習得に最も効果的です。ただし、指導者によって教え方にばらつきが出ないよう、OJT用のチェックリストや評価基準を整備することが重要です。 - 定期的なスキルアップ研修

ベテラン作業者に対しても、新しい設備や手法の導入時には再教育の機会を設けます。また、定期的なリフレッシュ研修を行うことで、悪習慣の定着を防ぎ、常に最適な作業方法を維持できます。 - フィードバックと改善の仕組み

作業者からの改善提案を積極的に収集し、標準作業手順に反映する仕組みを構築します。現場の声を活かすことで、より実践的で効果的な標準化が実現できます。また、定期的なパフォーマンス評価とフィードバックを行い、個々の作業者の強みと改善点を明確にします。 - 認定制度の導入

スキルレベルに応じた認定制度を設けることで、作業者のモチベーション向上と技術習得の促進を図ります。例えば、「ベーシックピッカー」「アドバンスドピッカー」「マスターピッカー」などのレベル分けを行い、それぞれに応じた権限と責任を与えることが効果的です。 - 多能工化の推進

ピッキングだけでなく、検品や梱包など関連業務もこなせる多能工を育成することで、繁忙期の柔軟な人員配置が可能になります。また、作業者自身の視野も広がり、全体最適の視点が身につきます。

標準化と教育がもたらす具体的な効果は以下の通りです。

- ピッキングミスの大幅削減(標準化により30〜60%の削減事例あり)

- 新人の習熟期間の短縮(従来の半分以下になるケースも)

- 作業者間の生産性のばらつき減少

- 品質の安定化と顧客満足度の向上

- 作業者の自信とモチベーションの向上

EC事業の成長に伴い、繁忙期の一時的な人員増強や新規倉庫の立ち上げなど、短期間で多くの作業者を育成する必要が生じる場面も増えてきます。そのような状況でも迅速かつ効果的に人材を育成するためには、体系的な標準化と教育の仕組みが不可欠です。

また、標準化された作業手順は、将来的な自動化やシステム導入の基盤にもなります。人間の作業が明確に定義されていれば、それをシステム化する際の要件定義もスムーズに進みます。

継続的な改善と教育投資により、高品質なピッキング作業を支える人材基盤を構築することが、EC事業の持続的な成長を支える重要な要素となります。

当社ではスポットワーカーの方々でも3時間ほどで慣れていただき、即戦力になるような標準化を推進しています。

ピッキングミスを防ぐための管理方法

よくあるピッキングミスの原因分析

ピッキングミスは顧客満足度の低下や返品処理コストの増加など、EC事業に大きな影響を与えます。効果的な対策を講じるためには、まずミスの原因を正確に把握することが重要です。

ピッキングミスの主な原因は以下のように分類できます:

- 商品識別の誤り

似たような商品(サイズ違い、カラー違いなど)を誤って取り出すケースです。特にアパレル商品や電子部品など、外見が類似した商品を多く扱う場合に発生しやすくなります。例えば、Mサイズを注文されたのにLサイズをピッキングしてしまうといったミスです。 - 数量の誤り

正しい商品を選んだものの、数量を間違えるケースです。特に複数個の注文や、同じ商品が複数の注文に含まれる場合に発生しやすくなります。例えば、3個注文されたのに2個しかピッキングしないといったミスです。 - ロケーション間違い

商品の保管場所を誤認識し、違う場所から商品を取り出すケースです。特に商品の移動や再配置が頻繁に行われる環境で発生しやすくなります。例えば、A-12の棚から取るべきところをA-21から取ってしまうといった転記ミスや読み間違いです。 - 集中力の低下

長時間の作業や単調な繰り返し作業による疲労から、集中力が低下して発生するミスです。特に作業終盤や残業時間帯に発生率が高まる傾向があります。 - 情報伝達の不備

ピッキングリストの情報が不明確だったり、システムと実際の在庫状況に乖離があったりする場合に発生するミスです。例えば、商品コードの誤記や、在庫移動が反映されていないケースなどが該当します。 - 作業環境の問題

照明不足や狭いスペース、騒音など、作業環境の問題がミスを誘発するケースです。特に商品ラベルの視認性が低い環境では、誤読のリスクが高まります。 - 教育・訓練の不足

作業手順や商品知識の教育が不十分なために発生するミスです。特に新人や臨時スタッフに多く見られます。例えば、商品の特性や取り扱い方法を理解していないために起こる誤判断などが該当します。 - プレッシャーやストレス:

納期のプレッシャーや過度なノルマなど、精神的ストレスがミスを誘発するケースです。特に繁忙期や人員不足の状況で発生しやすくなります。

これらの原因を定量的に分析するためには、以下のようなアプローチが効果的です。

- ミス発生時の状況記録(時間帯、担当者、作業内容など)

- ミスの種類と頻度の統計分析

- 作業者へのインタビューやアンケート

- 作業の様子の観察(可能であればビデオ記録)

原因分析の結果に基づいて、効果的な対策を講じることが重要です。例えば、商品識別の誤りが多い場合は視覚的な識別補助(カラーコードなど)の導入、集中力低下が原因の場合は適切な休憩時間の設定といった具体的な対策につなげることができます。

ピッキングミスの原因は単一ではなく、複数の要因が複合的に作用していることも多いため、多角的な分析と総合的な対策が必要です。継続的なデータ収集と分析により、ミスの傾向を把握し、効果的な予防策を講じることが、高品質なピッキング作業の実現につながります。

ピッキングミスが多い人への対応と指導法

ピッキングミスが特定の作業者に集中している場合、適切な対応と指導が必要です。ただし、単なる叱責や罰則ではなく、根本的な原因を特定し、改善を支援する建設的なアプローチが重要です。

ピッキングミスが多い作業者への効果的な対応と指導法は以下の通りです。

- 個別面談による原因特定

まずは一対一の面談を行い、ミスの原因を共に考えます。この際、責めるのではなく、「どうすれば改善できるか」という前向きな姿勢で臨むことが重要です。作業者自身が気づいていない問題(視力の問題、特定の商品に関する知識不足など)が明らかになることもあります。 - 個人に合わせた教育プログラムの設計

ミスの原因に応じたカスタマイズされた教育プログラムを提供します。例えば、商品知識が不足している場合は商品研修を、作業手順の理解が不十分な場合は基本に立ち返った手順説明を行います。視覚的な教材や実践的なトレーニングを組み合わせることで、理解度を高めることができます。 - メンター制度の活用

経験豊富で精度の高い作業者をメンター(指導役)として付け、マンツーマンでサポートする体制を整えます。日常的な疑問や不安を気軽に相談できる環境があることで、ミスの早期発見と改善が可能になります。 - 段階的な目標設定

いきなり完璧を求めるのではなく、達成可能な段階的な目標を設定します。例えば、「今週はミスを50%削減」「来週は特定のカテゴリーのミスをゼロに」といった具体的な目標を設定し、達成感を積み重ねることでモチベーションを高めます。 - 作業環境の個別最適化

作業者の特性に合わせた環境調整を検討します。例えば、照明の明るさを調整する、作業指示の文字サイズを大きくする、騒音の少ないエリアに配置するなど、個人の特性に配慮した環境づくりが効果的です。 - ポジティブフィードバックの活用

ミスだけでなく、良い点や改善点も積極的にフィードバックします。「サンドイッチ法」(良い点→改善点→良い点)などを活用し、建設的なフィードバックを心がけましょう。定期的なフィードバックにより、作業者は自分の進捗を実感でき、モチベーションの維持につながります。 - 適性を考慮した配置転換

継続的な指導にもかかわらずミスが改善されない場合は、その作業者の強みや適性を考慮した別のポジションへの配置転換を検討します。ピッキングよりも検品や梱包など、別の工程の方が適性がある場合もあります。 - チーム全体での共有と学習

特定の作業者のミス事例を、個人を特定せずにチーム全体の学習機会として共有します。「こういうミスが起きやすい」という情報を共有することで、同様のミスの予防につながります。

ピッキングミスが多い作業者への対応で最も重要なのは、問題を個人の責任に帰するのではなく、システムや環境も含めた総合的な改善の機会と捉えることです。一人の作業者が繰り返し同じミスをする背景には、作業手順や環境の問題が潜んでいることも少なくありません。

また、指導の効果を定量的に測定し、改善の進捗を可視化することも重要です。ミスの発生率や種類の変化を追跡し、指導法の効果検証と継続的な改善につなげることで、組織全体のピッキング精度向上に寄与します。

チェック体制の構築と運用

効果的なチェック体制の構築は、ピッキングミスを早期に発見し、顧客への影響を最小化するために不可欠です。適切なチェックポイントと検証方法を設けることで、高い精度のピッキング作業を実現できます。

効果的なチェック体制の構築と運用のポイントは以下の通りです:

- 多層的なチェック体制の構築:

単一のチェックポイントではなく、複数の段階でチェックを行う体制を整えます。例えば、「セルフチェック→ピア(同僚)チェック→検品工程でのチェック」といった多層的な構造にすることで、見落としのリスクを最小化できます。 - バーコードスキャンによる照合:

ピッキング時にバーコードスキャンを義務付けることで、商品の取り違えを防止します。ハンディターミナルやスマートフォンアプリを活用し、商品コードと注文情報を即時照合することで、高い精度を確保できます。特に似たような商品が多い場合に効果的です。 - 重量チェックの導入:

ピッキングした商品の総重量を測定し、想定される重量と照合することで、数量ミスを検出します。特に小型で軽量な商品を多数取り扱う場合に有効です。例えば、10個注文されているところを9個しかピッキングしていない場合、重量の差異で検出できます。 - 画像認識技術の活用:

カメラやAI画像認識技術を活用し、ピッキングした商品を自動的に識別・照合するシステムを導入します。特に高額商品や重要度の高い商品に対して適用することで、コストパフォーマンスを高めることができます。 - ランダム抜き取り検査:

全数検査が難しい場合は、統計的手法に基づいたランダム抜き取り検査を実施します。例えば、作業者ごとに一定比率(5〜10%程度)の注文をランダムに抽出し、詳細な検査を行うことで、全体の品質レベルを把握できます。 - クロスチェック体制の導入:

異なる作業者同士で相互にチェックする体制を整えます。自分のミスは気づきにくいものですが、他者の目を通すことで発見率が高まります。特に重要度の高い注文や高額商品に対しては、必ずクロスチェックを行うルールを設けることが効果的です。 - チェックリストの活用:

標準化されたチェックリストを作成し、確認すべきポイントを明確にします。特に以下のような項目を含めることが重要です: - 商品コードの一致確認

- 数量の確認

- 商品の状態確認(破損や汚れがないか)

- ロット番号や賞味期限の確認(該当する商品の場合)

- 付属品の有無確認

- エラー発生時の即時フィードバック:

チェック時にミスが発見された場合、該当する作業者に即時にフィードバックする仕組みを整えます。原因と対策を共有することで、同様のミスの再発を防止できます。 - データ分析による予防的チェック:

過去のミスデータを分析し、ミスが発生しやすい条件(特定の商品、時間帯、作業者など)を特定します。そうした「ハイリスク条件」に対しては、予防的に重点的なチェックを行うことで、効率的にミスを防止できます。 - チェック体制の定期的な見直し:

ミスの傾向や業務内容の変化に合わせて、チェック体制自体も定期的に見直します。形骸化したチェックは効果が低下するため、実効性を常に検証することが重要です。

効果的なチェック体制の構築により、ピッキングミスの検出率を90%以上に高めることも可能です。ただし、チェック作業自体にもコストがかかるため、リスクとコストのバランスを考慮した最適な体制を設計することが重要です。

また、チェック体制の目的は単にミスを見つけることではなく、最終的にはミス自体を減らすことにあります。チェックで得られた情報を分析し、ピッキングプロセス自体の改善につなげることで、長期的な品質向上を実現することができます。

ヒューマンエラー防止のための環境整備

ピッキング作業におけるヒューマンエラーは、適切な環境整備によって大幅に削減できます。人間の認知特性や行動パターンを理解し、エラーを起こしにくい環境を構築することが重要です。

ヒューマンエラー防止のための効果的な環境整備のポイントは以下の通りです:

- 視覚的管理(ビジュアルマネジメント)の徹底:

色分けやピクトグラム(絵文字)を活用し、直感的に情報が伝わる環境を整えます。例えば、商品カテゴリーごとに棚の色を変える、ピッキング優先度を色で示すなどの工夫が効果的です。視覚的な情報は言語情報よりも処理が速く、誤認識のリスクも低減します。 - ポカヨケ(エラープルーフ)の導入:

そもそもミスが発生しない、または発生しても即座に検知できる仕組みを取り入れます。例えば、形状の異なるトレイを使用して誤った商品を入れられないようにする、バーコードスキャンで商品を確認するまで次の工程に進めないシステムを導入するなどが該当します。 - 適切な照明環境の確保:

作業エリアの照明は、商品ラベルや指示書が明確に読み取れる明るさを確保します。特に小さな文字や似たような商品コードを識別する必要がある場所では、十分な照度(500〜750ルクス程度)と適切な色温度の照明が重要です。また、影ができにくい配置も考慮します。 - 騒音と注意散漫要因の排除:

集中力を妨げる騒音や視覚的な乱雑さを排除します。必要に応じて防音パネルの設置や、作業エリアの区画化を行います。また、スマートフォンの使用制限など、注意散漫を防ぐルールの設定も効果的です。 - 人間工学に基づいた作業環境の設計:

作業台の高さや棚の配置を作業者の身体特性に合わせて調整し、無理な姿勢や動作を減らします。疲労の蓄積はミスの増加につながるため、身体的負担を最小化する環境設計が重要です。例えば、頻繁に取り扱う商品は腰の高さ(80〜120cm)に配置するなどの工夫が効果的です。 - 適切な休憩時間と環境の提供:

集中力は時間の経過とともに低下するため、適切な間隔での休憩を促す仕組みを導入します。例えば、2時間ごとに10〜15分の休憩を設けるなどのルールを設定します。また、休憩スペースは作業エリアと明確に分離し、心身のリフレッシュが図れる環境を整えることも重要です。 - 情報の明確化と簡素化:

ピッキングリストや作業指示書は、必要最小限の情報を明確に表示します。フォントサイズや行間を適切に設定し、読み取りやすさを確保します。また、重要な情報は強調表示するなど、視認性を高める工夫も効果的です。 - 作業ペースの適正化:

過度な時間的プレッシャーはミスを誘発します。現実的な作業目標を設定し、無理なく達成できるペースで作業できる環境を整えます。特に繁忙期には、一時的な人員増強や作業時間の調整など、柔軟な対応が必要です。 - 標準化とシンプル化:

作業手順や判断基準を可能な限り標準化・シンプル化し、複雑な判断や記憶に頼る作業を減らします。例えば、複雑な商品コードの代わりに、シンプルな内部コードを併記するなどの工夫が効果的です。 - コミュニケーションの円滑化:

疑問点や不明点をすぐに解決できるよう、コミュニケーションチャネルを確保します。無線機やチャットツールの活用、定期的なミーティングの実施など、情報共有の仕組みを整えることで、不確実性に起因するミスを減らすことができます。

これらの環境整備により、ヒューマンエラーの発生率を50〜70%削減した事例も報告されています。重要なのは、「人間はミスをする存在である」という前提に立ち、それを前提とした環境設計を行うことです。

また、環境整備は一度行えば終わりではなく、継続的な改善が必要です。定期的な作業観察やヒヤリハット情報の収集を通じて、潜在的なリスク要因を特定し、環境の最適化を続けることが、長期的な品質維持につながります。

EC事業者向けピッキング最適化ガイド

EC物流特有のピッキング課題と解決策

EC事業は従来の小売業と異なる物流特性を持ち、ピッキング作業にも特有の課題があります。これらの課題を理解し、適切な解決策を講じることで、EC事業の競争力を高めることができます。

EC物流特有の主要課題と効果的な解決策:

- 多品種少量注文への対応

課題:EC事業では、1注文あたりの商品点数が少なく、多様な商品が注文される傾向があります。これにより、ピッキングの効率が低下しやすくなります。

解決策: - バッチピッキングの導入:複数の注文をまとめて処理することで、移動距離を削減

- 商品の出荷頻度に基づくゾーニング:高頻度商品を集約して配置

- ピッキングカートの最適化:多品種の商品を効率的に収納できる設計

- WMSによる最適ルート計算:複数商品のピッキングルートを最適化

- 注文の即時処理要求

課題:ECでは「注文当日出荷」「翌日配達」などの迅速な対応が求められ、ピッキング作業の時間的制約が厳しくなります。

解決策: - カットオフタイム別の波状処理:時間帯ごとに注文をグループ化して効率的に処理

- リアルタイム在庫管理:正確な在庫情報に基づく迅速な作業指示

- 優先度表示システム:納期の緊急度に応じた視覚的な優先度表示

- 事前ピッキング:頻繁に注文される商品セットの事前準備

- 季節変動と需要予測の難しさ

課題:ECは季節イベントやセールによる注文の急増が発生しやすく、ピッキング能力の変動対応が求められます。

解決策: - 柔軟なレイアウト設計:繁忙期に一時的なピッキングエリアを拡張できる設計

- 臨時スタッフの効果的な活用:シンプルな作業手順と視覚的な指示で短期間の戦力化

- 需要予測に基づく事前準備:過去データから繁忙期を予測し、人員と設備を準備

- ピーク時の処理能力向上:自動化設備のレンタルや3PLの一時的活用

- 返品処理の複雑さ

課題:ECでは返品率が高く、返品商品の検品、再在庫化、交換対応などが通常のピッキングフローを複雑化します。

解決策: - 返品専用エリアの設置:通常のピッキングフローと分離した処理

- 返品商品の状態確認プロセスの標準化:再販可能か廃棄かの判断基準明確化

- バーコードスキャンによる迅速な処理:返品理由と商品状態の効率的な記録

- 返品傾向の分析と予防策:頻繁に返品される商品の原因分析と対策

- 商品情報の複雑さ

課題:ECでは商品バリエーション(サイズ、色、モデル等)が多く、正確な商品識別が難しくなります。

解決策: - 視覚的な識別補助:カラーコードや大きなラベルの活用

- 画像付きピッキングリスト:商品画像を表示するデジタルデバイスの活用

- 商品特性に基づく保管エリア分け:類似商品の混在を防止

- バーコード照合の徹底:類似商品のピッキング時に必ずスキャンで確認

- 個人情報保護の要求

課題:ECでは顧客の個人情報を含む伝票や納品書を扱うため、情報管理の厳格さが求められます。

解決策: - 個人情報の最小化:ピッキングリストから不要な個人情報を除外

- アクセス権限の管理:個人情報へのアクセスを必要な人員のみに制限

- 情報セキュリティ教育:作業者への定期的な教育と意識付け

- デジタル化による紙の削減:個人情報を含む紙媒体の最小化

- 梱包要件の多様性

課題:ギフト包装やオリジナル梱包など、注文ごとに異なる梱包要件があり、ピッキング時の考慮が必要です。

解決策: - 梱包要件の視覚的表示:特殊梱包が必要な注文の明確な識別

- 梱包タイプ別のピッキングフロー:特殊梱包商品の別ルート処理

- 梱包材の効率的な配置:頻繁に使用する梱包材をピッキングエリア近くに配置

- 梱包指示の標準化:複雑な梱包要件も理解しやすいよう視覚化

これらの課題と解決策を踏まえ、自社のEC事業の特性に合わせた最適なピッキング体制を構築することが重要です。特に、注文パターンや商品特性、季節変動の度合いなどを分析し、自社に最も適したアプローチを選択することが成功のカギとなります。

また、EC事業の成長に伴い、これらの課題の影響度も変化していくため、定期的な見直しと改善が必要です。小規模から始めて段階的に高度化していくアプローチが、多くのEC事業者にとって現実的な選択肢となります。

受注量の変動に対応するピッキング体制

EC事業では、季節イベントやセール、メディア露出などにより受注量が大きく変動することが一般的です。この変動に柔軟に対応できるピッキング体制を構築することが、顧客満足度の維持と効率的な運営の両立において重要です。

受注量の変動に効果的に対応するための戦略は以下の通りです。

- スケーラブルな作業設計

ピッキング作業を基本単位に分解し、人員の増減に応じて柔軟にスケールできる設計にします。例えば、ゾーンピッキングを採用し、需要増加時にはゾーンごとの担当者を増やせる体制や、バッチサイズを状況に応じて調整できる仕組みを整えます。作業の標準化と明確なマニュアル化により、臨時スタッフでも短期間で戦力化できる環境を作ることが重要です。 - 波状処理(ウェーブピッキング)の導入

一日の注文を複数の時間帯(ウェーブ)に分けて処理することで、作業の平準化を図ります。例えば、午前中に入った注文を10時、12時、14時のウェーブに分け、それぞれの締め切り時間までに処理するという方式です。これにより、人員配置を時間帯ごとに最適化でき、突発的な注文集中にも対応しやすくなります。 - 柔軟な人員配置と多能工化

繁忙期に備えて、通常時から複数の業務をこなせる多能工を育成しておきます。ピッキング、検品、梱包など異なる工程を担当できる人材がいれば、ボトルネックが発生した工程に柔軟に人員を配置できます。また、アルバイトやスポットワーカーの応援体制や、人材派遣会社との連携体制も事前に整えておくことが重要です。 - 優先度管理システムの導入

注文の緊急度や重要度に基づいて優先順位を自動的に設定し、視覚的に表示するシステムを導入します。例えば、当日出荷の締切が迫った注文や、VIP顧客からの注文を優先的に処理できるよう、カラーコードや優先度ランクを表示します。これにより、受注量が増加しても重要な注文の処理が遅れるリスクを最小化できます。 - ピーク時の一時的なレイアウト変更

繁忙期に備えて、一時的に拡張可能なピッキングエリアや、簡易的な作業ステーションを設置できるスペースを確保しておきます。例えば、通常は別の用途で使用しているスペースを、繁忙期には臨時のピッキングエリアに転用するといった柔軟性を持たせることが効果的です。 - 自動化設備のレンタル活用

完全な自動化システムの導入は初期投資が大きいため、季節的なピークのみに対応する場合は、自動仕分け機やピッキングカートなどの設備をレンタルで調達する選択肢も検討します。必要な期間だけ能力を増強できるため、コスト効率が高まります。 - 3PLサービスの戦略的活用

自社のキャパシティを超える受注量が予想される場合は、一部の商品や注文を3PL(第三者物流)に委託する「オーバーフロー戦略」を検討します。特に季節商品や特定キャンペーン商品など、一時的に需要が集中する商品カテゴリーを外部委託することで、自社倉庫の負荷を軽減できます。 - 需要予測と事前準備

過去のデータ分析や市場動向から需要予測を行い、ピーク時に備えた事前準備を進めます。例えば、人気商品の事前ピッキングや、ギフトセットの事前組み立てなど、需要が確実に見込める商品については前倒しで準備することで、ピーク時の負荷を分散させます。 - 在庫配置の最適化

需要予測に基づいて、ピーク時に需要が高まる商品を取り出しやすい位置に事前配置します。例えば、クリスマス商品を12月初旬にはピッキングしやすい場所に移動させるなど、季節に応じた在庫配置の最適化を行います。 - デジタルツールによるリアルタイム管理

受注状況や作業進捗をリアルタイムで可視化するダッシュボードを導入し、状況に応じた迅速な意思決定を支援します。例えば、特定のエリアで注文が滞留している場合に即座に検知し、人員を増強するといった対応が可能になります。

受注量の変動に対応するピッキング体制を構築する際のポイントは、「柔軟性」と「可視性」です。変化に素早く適応できる柔軟な作業設計と、状況を正確に把握できる可視化の仕組みを組み合わせることで、効率と品質を維持しながら変動に対応できます。

また、繁忙期と閑散期のギャップが大きい場合は、閑散期に行うべき準備活動(教育訓練、設備メンテナンス、レイアウト改善など)を計画的に実施し、年間を通じた生産性の最大化を図ることも重要です。

季節商品・特需商品のピッキング対策

EC事業では、季節商品(夏物、冬物など)や特需商品(イベント関連、流行商品など)の取り扱いが一般的です。これらの商品は短期間に需要が集中するため、通常のピッキング体制では対応しきれないことがあります。効果的な対策を講じることで、繁忙期でも安定した出荷品質を維持できます。

季節商品・特需商品に対する効果的なピッキング対策は以下の通りです。

- 専用ピッキングエリアの設置

季節商品や特需商品専用の一時的なピッキングエリアを設けることで、通常商品のピッキングフローを妨げることなく効率的に処理できます。例えば、倉庫の一角を「クリスマス商品エリア」として区画し、関連商品を集約することで、移動距離の短縮と作業効率の向上が図れます。 - 先行ピッキングと事前キット化

需要予測に基づいて、人気が見込まれる季節商品セットを事前にピッキングし、キット化しておきます。例えば、ギフトセットや定番の組み合わせ商品は、注文を受ける前に一定数を準備しておくことで、ピーク時の処理速度を大幅に向上させることができます。 - フォワードピッキングエリアの活用

季節商品の一部を通常の保管エリアとは別の「フォワードピッキングエリア」に配置します。これは小規模な一時的なピッキングエリアで、頻繁に出荷される商品のみを配置することで、メインの倉庫エリアの混雑を回避できます。 - 臨時スタッフの効果的な活用

季節的なピーク時には臨時スタッフの採用が必要になりますが、短期間で効率的に戦力化するための工夫が重要です。具体的には: - 視覚的でわかりやすい作業指示書の準備

- 簡略化された専用トレーニングプログラムの実施

- 経験者と新人のペア作業による実践的な教育

- 比較的単純な作業(単品ピッキングなど)への配置

- 商品の事前仕分けと準備

季節商品が入荷した段階で、出荷頻度や組み合わせパターンを予測し、事前に最適な単位で仕分けておきます。例えば、よく一緒に注文される商品をまとめて保管したり、出荷単位に合わせて小分け包装しておくことで、ピッキング時の手間を削減できます。 - 柔軟な作業シフトの設計

季節商品の需要ピークに合わせて、作業シフトを柔軟に調整します。例えば、通常は日中のみの作業を、繁忙期には夜間シフトを追加するなど、24時間体制で対応することも検討します。また、ピーク時には休憩時間をずらして設定し、常に一定数の作業者が稼働している状態を維持することも効果的です。 - 優先順位付けと処理の最適化

全ての注文を同じ優先度で処理するのではなく、商品特性や配送リードタイムに基づいて優先順位を設定します。例えば、冷蔵・冷凍商品や当日出荷締切が迫った注文を優先的に処理するなど、状況に応じた柔軟な対応が重要です。 - 一時的な保管スペースの確保

季節商品のピーク時には、通常よりも多くの商品を一時的に保管する必要があります。レンタル倉庫の活用や、普段は別の用途で使用しているスペースの転用など、柔軟な空間活用を計画しておくことが重要です。 - データ分析による需要予測の精度向上

過去の季節商品の売れ行きデータを詳細に分析し、より精度の高い需要予測を行います。商品ごとの売れ行きパターンや、天候・イベントとの相関関係などを把握することで、ピッキング体制の事前準備を最適化できます。 - 返品・交換対応の簡素化

季節商品は返品・交換が発生するケースも多いため、簡素化された返品処理フローを準備しておきます。返品専用の受付エリアを設け、通常の出荷フローとは分離して処理することで、全体の効率低下を防ぎます。

季節商品・特需商品のピッキング対策で最も重要なのは「事前準備」と「柔軟性」です。需要予測に基づいた入念な準備と、状況変化に応じて柔軟に対応できる体制を組み合わせることで、短期間の需要集中にも効率的に対応できます。

また、季節商品の取り扱いが終了した後の評価と振り返りも重要です。何がうまくいき、何が課題だったかを記録し、次のシーズンに向けた改善計画を立てることで、年々対応力を高めていくことができます。

返品処理を考慮したピッキングフロー

EC事業では、実店舗に比べて返品率が高い傾向にあります。特にアパレルや靴などのサイズ感が重要な商品カテゴリーでは、返品率が20〜30%に達することも珍しくありません。効率的な返品処理を考慮したピッキングフローを設計することで、返品による業務負荷を最小化し、顧客満足度を維持することができます。

返品処理を効率化するためのピッキングフロー設計のポイントは以下の通りです。

- 返品しやすい商品の識別と対策

過去のデータから返品率の高い商品を特定し、ピッキング時に特別な対応を行います。例えば、返品率の高い商品には追加の品質チェックを実施したり、商品説明カードを同梱したりすることで、返品率の低減を図ります。 - 返品専用エリアの設置

通常のピッキングフローとは分離した返品専用の処理エリアを設けます。このエリアでは、返品商品の状態確認、再販可否の判断、在庫への戻し入れなどの作業を集約して行います。専用エリアを設けることで、通常の出荷業務への影響を最小化できます。 - 返品商品の迅速な状態確認プロセス

返品された商品を迅速かつ正確に評価するための標準化されたプロセスを確立します。例えば、以下のようなカテゴリーに分類します: - A:未開封・未使用で即再販可能

- B:開封済みだが損傷なく再販可能(検品・再包装が必要)

- C:軽微な損傷があり、アウトレット販売可能

- D:再販不可(廃棄または返品)

- バーコードスキャンによる返品追跡

返品商品のバーコードをスキャンし、元の注文情報と紐づけて管理します。これにより、どの商品がどの理由で返品されたかを追跡でき、返品傾向の分析や予防策の検討が可能になります。また、顧客への返金処理も迅速に行えます。 - 返品商品の効率的な再在庫化:

再販可能と判断された返品商品を効率的に在庫に戻すプロセスを確立します。特に以下の点に注意します: - 元の保管場所への迅速な返却

- 在庫データベースの即時更新

- 再販前の品質確認と必要に応じた再包装

- 長期保管商品の鮮度管理(特に季節商品)

- 交換処理の効率化

返品と同時に交換(サイズ変更など)が要求されるケースも多いため、交換用商品の優先的なピッキングフローを設計します。例えば、交換要求があった場合、通常の注文よりも優先度を上げて処理することで、顧客満足度を高めることができます。 - 返品理由の分析とフィードバック

返品データを定期的に分析し、商品説明の改善、梱包方法の見直し、品質管理の強化など、返品率を低減するための対策を講じます。特に返品理由として多いものを特定し、ピッキング・梱包工程での対策を検討します。 - 季節商品の返品対策

季節商品は返品されると再販のチャンスが限られるため、特別な対応が必要です。例えば、季節商品の返品処理を優先的に行い、再販可能なものは即座に在庫に戻すことで、販売機会の損失を最小化します。 - 返品ラベルと梱包材の工夫

出荷時に返品用のラベルや袋を同梱することで、返品処理をスムーズにします。また、再利用可能な梱包材を使用することで、返品時の再梱包コストを削減できます。 - 返品情報の可視化

返品状況をリアルタイムで可視化するダッシュボードを導入し、返品処理の進捗管理と資源配分の最適化を図ります。特に返品が増加傾向にある場合は、早期に人員を増強するなどの対応が可能になります。

返品処理を考慮したピッキングフローを設計する際のポイントは、「通常の出荷業務との分離」と「返品データの活用」です。返品処理を独立したプロセスとして確立することで、通常の出荷効率を維持しながら、返品にも適切に対応できます。

また、返品は単なるコスト要因ではなく、商品や説明の改善につながる貴重なフィードバックの源でもあります。返品データを分析し、商品選定やウェブサイトの商品説明、ピッキング・梱包方法の改善に活かすことで、長期的には返品率の低減と顧客満足度の向上につなげることができます。

ピッキング作業者の労働環境と健康管理

ピッキング作業はきついのか?現場の実態

ピッキング作業は物流業界の中核を担う重要な業務ですが、その労働環境や身体的負担について疑問を持つ方も多いでしょう。実際のところ、ピッキング作業の負荷は作業環境や運用方法によって大きく異なります。

ピッキング作業の実態と身体的・精神的負担の要因は以下の通りです。

- 身体的負担の実態

ピッキング作業は基本的に立ち仕事であり、一日中歩き回ることが多いため、足腰への負担が大きくなります。実際に、ピッキング作業者は1日あたり平均10〜15km歩くケースも珍しくありません。また、商品を棚から取り出す際の上下の動作や、重量物の持ち運びも身体的負担となります。特に不適切な姿勢での作業が続くと、腰痛や肩こりなどの慢性的な症状につながることがあります。 - 精神的負担の実態

ピッキング作業では、正確性とスピードの両立が求められるため、常に集中力を維持する必要があります。特に出荷締切が迫っている状況や、繁忙期には時間的プレッシャーが強まり、精神的ストレスが増加します。また、単調な繰り返し作業による退屈さや、ミスを犯すことへの不安も精神的負担となり得ます。 - 環境要因による負担

倉庫内の温度管理が不十分な場合、夏場の暑さや冬場の寒さが大きな負担となります。特に冷凍・冷蔵倉庫での作業は、低温環境による身体的ストレスが大きくなります。また、照明が不十分な環境では目の疲労が蓄積し、騒音が多い環境ではコミュニケーションの困難さからストレスが生じることもあります。 - 作業量と休憩のバランス

適切な休憩時間が確保されていない場合、疲労が蓄積し、作業効率の低下やミスの増加につながります。特に繁忙期には休憩時間が削られがちになり、長時間の連続作業による過度な疲労が問題となることがあります。 - 個人差と適応

ピッキング作業の負担感は個人の体力や年齢、経験によって大きく異なります。若く体力のある作業者にとっては比較的容易でも、高齢者や体力に自信のない方には負担が大きく感じられることがあります。ただし、経験を積むことで効率的な動作や体力配分を習得し、負担を軽減できるケースも多いです。 - 技術導入による変化

近年は技術の進歩により、ピッキング作業の負担が軽減されつつあります。例えば、ピッキングカートの改良や、デジタルピッキングシステムの導入により、移動距離の削減や作業の効率化が進んでいます。また、一部の倉庫ではロボットとの協働作業により、重労働部分を機械に任せる取り組みも始まっています。

ピッキング作業が「きつい」と感じられるかどうかは、これらの要因が複合的に作用した結果です。適切な労働環境の整備と作業方法の改善により、負担を大幅に軽減することが可能です。例えば、人間工学に基づいた作業台の高さ調整や、適切な休憩時間の設定、作業の多様化などの取り組みにより、持続可能な労働環境を実現している企業も増えています。

また、個人の適性も重要な要素です。体を動かすことが好きな方や、達成感を得られる作業を好む方にとっては、ピッキング作業はやりがいのある仕事となり得ます。一方で、長時間の立ち仕事や繰り返し作業が苦手な方には負担が大きく感じられることもあります。

EC事業者としては、作業者の負担を理解し、適切な環境整備と労働条件の提供を心がけることが、長期的な人材確保と生産性維持の鍵となります。

作業負担を軽減するための工夫

ピッキング作業の負担を軽減することは、作業者の健康維持と長期的な生産性向上の両面で重要です。適切な工夫により、身体的・精神的負担を軽減しながら、効率的な作業を実現することができます。

作業負担を軽減するための効果的な工夫は以下の通りです:

- 人間工学に基づいた作業環境の設計

作業台や棚の高さを作業者の身長に合わせて調整し、無理な姿勢を避けます。最も頻繁に取り扱う商品は、腰の高さ(床から80〜120cm程度)に配置することで、屈伸や伸び上がりの動作を最小限に抑えられます。また、床材には衝撃吸収性の高いマットを使用し、長時間の立ち仕事による足腰への負担を軽減します。 - 適切な補助器具の活用

重量物の持ち上げや運搬には、台車やリフトなどの補助器具を積極的に活用します。特に10kg以上の商品を扱う場合は、必ず補助器具を使用するルールを設けることが効果的です。また、ピッキングカートの設計も重要で、高さ調整可能なものや、引き出しの開閉が容易なものを選ぶことで、作業負担を軽減できます。 - 動線の最適化による移動距離の削減

作業者の移動距離を分析し、最適な動線を設計することで、不要な移動を削減します。出荷頻度の高い商品を近くに配置する、関連商品を近接させるなどの工夫により、一日の歩行距離を30〜60%削減できたケースもあります。また、ピッキングと補充の動線を分離することで、作業の干渉による無駄な待機時間も削減できます。 - 適切な休憩時間と休憩環境の提供

2時間ごとに10〜15分の小休憩を設けるなど、適切な間隔での休憩を促します。また、休憩スペースは作業エリアと明確に分離し、リラックスできる環境を整えることが重要です。座り心地の良い椅子や、水分補給のための設備、場合によってはマッサージ器具なども効果的です。 - 作業の多様化とローテーション

同じ動作の繰り返しによる特定部位への負担集中を避けるため、作業のローテーションを導入します。例えば、ピッキング、検品、梱包など異なる作業を2〜3時間ごとに交代することで、身体的負担の分散と精神的なリフレッシュ効果が得られます。 - 適切な作業ペースの設定

無理なノルマや時間的プレッシャーは、精神的ストレスだけでなく、焦りによる不適切な動作から身体的負担も増加させます。現実的な作業目標を設定し、個人の能力や経験に応じた適切なペースで作業できる環境を整えることが重要です。 - 温度・湿度・照明の最適化

倉庫内の環境条件を適切に管理します。夏場は26〜28℃、冬場は18〜20℃程度の温度維持が理想的です。また、照明は500〜750ルクス程度の明るさを確保し、目の疲労を軽減します。特に商品コードやラベルを読み取る作業が多い場所では、十分な照度と適切な色温度の照明が重要です。 - 作業方法の教育と指導

正しい持ち方や運び方、効率的な動作などを教育することで、不要な負担を軽減します。例えば、重い物を持ち上げる際は膝を曲げて腰を落とし、背筋を伸ばした状態で持ち上げるなど、基本的な動作の指導が効果的です。定期的な研修やポスター掲示などで意識付けを行います。 - 適切な作業着と靴の提供

長時間の立ち仕事に適したクッション性の高い靴や、動きやすい作業着の提供も重要です。特に靴は個人差が大きいため、複数の種類から選べるようにするか、自前の靴の使用を認める柔軟な対応も検討します。 - デジタルツールによる作業支援

ハンディターミナルやヘッドセット型のピッキング支援システムを導入し、紙の伝票を見る動作や手書きでチェックする作業を削減します。これにより、目や手首への負担が軽減されるだけでなく、作業の正確性も向上します。

これらの工夫を組み合わせることで、作業者の負担を大幅に軽減しながら、生産性と精度を維持・向上させることが可能です。特に重要なのは、作業者自身の声に耳を傾け、実際の現場で感じる負担や改善要望を取り入れることです。

定期的な作業観察やアンケート調査を通じて、継続的に改善点を特定し、対策を講じていくことが、持続可能な労働環境の構築につながります。初期投資が必要な改善もありますが、長期的には離職率の低下や生産性の向上、労災リスクの減少などの形で投資回収が期待できます。

ピッキング業務のアウトソーシングと3PL活用

自社ピッキングとアウトソーシングの比較

EC事業の成長に伴い、ピッキング業務を自社で行うか、アウトソーシングするかの判断は重要な経営課題となります。それぞれのアプローチにはメリット・デメリットがあり、自社の状況や戦略に合わせた選択が必要です。

自社ピッキングとアウトソーシングの主要な比較ポイントは以下の通りです。

- コスト構造

自社ピッキング:

アウトソーシング: - 初期投資(倉庫、設備、システム)が大きい

- 固定費(賃料、人件費、設備維持費)の割合が高い

- 規模の経済が働きにくい小規模事業では割高になりがち

- 長期的には自社ノウハウの蓄積による効率化でコスト削減の余地あり

- 初期投資が最小限で済む

- 変動費型の料金体系(処理量に応じた課金)

- 専門業者のスケールメリットを享受できる

- 繁閑の差が大きい場合に特に効果的

- 品質とコントロール

自社ピッキング:

アウトソーシング: - 品質基準や作業手順を自社で完全にコントロール可能

- 問題発生時の即時対応と改善が容易

- 自社ブランドに合わせた細かなカスタマイズが可能

- 商品知識の蓄積と活用が直接的

- 委託先の品質基準に依存する面がある

- SLA(サービスレベル契約)による品質管理が必要

- 細かな要望の実現には追加コストがかかることも

- 複数の委託先を比較検討できる利点

- 柔軟性と拡張性

自社ピッキング:

アウトソーシング: - 急な仕様変更や特殊対応が比較的容易

- 拡張には設備投資や人員増強が必要で時間がかかる

- 季節変動への対応には余剰能力の確保が必要

- 新規事業や新商品カテゴリーへの対応は自社判断で迅速に可能

- 処理能力の拡張が比較的容易

- 季節変動への対応力が高い(他顧客との平準化効果)

- 複数拠点展開や海外展開も委託先のネットワークを活用可能

- 契約条件の範囲外の対応には時間とコストがかかることも

- リスク管理

自社ピッキング:

アウトソーシング: - 設備投資や人員確保のリスクを自社で負う

- 需要変動による稼働率低下のリスクあり

- 物流専門知識の獲得・維持が必要

- 災害時などの事業継続計画(BCP)を自社で構築する必要あり

- 設備投資リスクを回避できる

- 需要変動リスクを委託先と分散

- 物流専門知識を外部から調達可能

- 委託先の複数拠点活用によるリスク分散が可能

- コアビジネスへの集中

自社ピッキング:

アウトソーシング: - 物流業務の管理・改善に経営資源を割く必要あり

- 物流を差別化要素と位置づける場合は戦略的価値が高い

- 物流ノウハウが自社の資産として蓄積される

- 商品開発、マーケティングなどコア業務に経営資源を集中できる

- 物流の専門知識がなくてもEC事業を展開可能

- 物流の最新トレンドや技術を委託先を通じて活用可能

- 情報連携と可視性

自社ピッキング:

アウトソーシング: - 在庫情報のリアルタイム把握が容易

- 自社システムとの完全な連携が可能

- データ分析による継続的な改善が直接的

- 委託先のシステムとの連携が必要

- 情報の即時性に一定の制約がある場合も

- 委託先の分析ツールやレポーティング機能を活用可能

自社ピッキングとアウトソーシングの選択は、以下のような要素を考慮して判断するとよいでしょう。

- 事業規模と成長段階:小規模または成長初期段階ではアウトソーシングが有利なことが多い

- 商品特性:特殊な取り扱いが必要な商品は自社管理が適している場合も

- 季節変動の大きさ:変動が大きい場合はアウトソーシングの柔軟性が有利

- 物流の戦略的位置づけ:差別化要素として重視する場合は自社管理の価値が高い

- 資金力と投資判断:初期投資を抑えたい場合はアウトソーシングが有利

多くのEC事業者は、成長段階に応じたハイブリッドアプローチを採用しています。例えば、立ち上げ期はアウトソーシングを活用し、一定規模に成長した後に自社倉庫を構築する、あるいは基本的なピッキング業務はアウトソーシングしながら特殊商品や付加価値サービスは自社で行うといった組み合わせです。

最終的には、自社のビジネスモデルや成長戦略、財務状況を総合的に考慮し、最適なアプローチを選択することが重要です。また、定期的に状況を見直し、必要に応じて戦略を調整していく柔軟性も求められます。

3PLサービスの選び方と活用ポイント

3PL(サードパーティロジスティクス)サービスを活用する際は、自社のニーズに最適なパートナーを選び、効果的に連携することが成功の鍵となります。適切な3PL選びと活用のポイントを押さえることで、物流業務の効率化と顧客満足度の向上を実現できます。

3PLサービスの選び方と効果的な活用ポイントは以下の通りです:

- 自社ニーズの明確化

3PL選びの第一歩は、自社の物流ニーズを明確に定義することです。以下の点を整理しましょう。 - 取扱商品の特性(サイズ、重量、温度管理の必要性など)

- 予想される月間出荷量と季節変動の度合い

- 必要なサービス範囲(保管、ピッキング、梱包、配送、返品処理など)

- 特殊な要件(ギフトラッピング、同梱物対応、検品基準など)

- システム連携の必要性と方法

- 予算と費用感

- 3PLの専門性と実績確認

すべての3PLが同じサービスを提供するわけではありません。多くの3PLは特定の業界や商品タイプに特化しています。以下の点を確認しましょう。 - 自社と同じ業界の取引実績

- 類似商品の取扱経験

- 成功事例とレファレンス

- 専門知識と技術力

- 業界内の評判と口コミ

- サービス品質の評価

料金だけでなく、サービス品質を重視した選定が重要です。以下の指標で評価しましょう。 - 納期遵守率

- ピッキング精度

- 商品破損率

- 誤配送の発生頻度

- 品質管理体制と改善プロセス

- 柔軟性とスケーラビリティ

事業成長や季節変動に対応できる柔軟性があるかを確認します。 - 急な注文増への対応能力

- 新商品カテゴリー追加への対応

- 特殊要件への柔軟な対応

- 国内外への拡張可能性

- 繁忙期の人員・設備増強計画

- テクノロジーと情報連携

効率的な運用のためには、3PLのシステムと自社のECプラットフォームとの連携が不可欠です。 - API連携の可否と方法

- リアルタイム在庫管理の仕組み

- 注文情報の共有方法

- トラッキング情報の連携

- レポーティング機能と分析ツール

- コスト構造と料金体系の透明性

3PLの料金体系は複雑なことが多いため、詳細な確認が必要です。 - 基本料金と従量料金の内訳

- 最低保証料金の有無

- 季節変動時の追加料金

- 特殊作業の料金設定

- 長期契約によるディスカウント

- 隠れたコストの有無(システム連携費、初期設定費など)

- アセット型・ノンアセット型の選択

3PL事業者が自社設備を持つアセット型か、外部のリソースを活用するノンアセット型か、自社のニーズに応じて選ぶ必要があります。 - アセット型:安定性と一貫したサービス品質を重視する場合

- ノンアセット型:柔軟性や幅広いネットワークを求める場合

- コミュニケーション体制

日常的なコミュニケーションと問題解決の体制が整っているかを確認します。 - 専任担当者の配置

- 緊急時の連絡体制

- 定例ミーティングの頻度

- 問題解決のエスカレーションプロセス

- 改善提案の仕組み

- 契約条件と期間

契約内容を詳細に確認し、リスクを最小化します。 - 契約期間と更新条件

- 解約条件と通知期間

- 損害賠償条項

- 機密保持条項

- パフォーマンス評価と改善プロセス

- 環境への取り組み

近年、企業の持続可能性や環境負荷削減への取り組みも重要視されています。 - 環境に配慮した物流戦略の導入状況

- モーダルシフトや燃料効率の高い車両の活用

- 環境規制や持続可能な開発目標(SDGs)に基づく取り組み

3PLを効果的に活用するためのポイントは以下の通りです。

- 段階的な移行:一度にすべての業務を移管するのではなく、特定の商品カテゴリーや機能から段階的に移行することで、リスクを最小化します。

- 明確なKPIの設定:ピッキング精度、出荷リードタイム、在庫精度など、重要な指標を明確に定義し、定期的に評価します。

- 定期的なレビューと改善:月次や四半期ごとのレビューミーティングを設け、パフォーマンスの評価と改善点の特定を行います。

- 情報共有の徹底:販売予測、キャンペーン計画、新商品情報などを事前に共有し、3PLが適切な準備を行えるようにします。

- 現場視察の実施:定期的に倉庫を訪問し、実際の作業状況を確認することで、問題の早期発見と関係強化を図ります。

3PLとの関係は単なる外注先ではなく、ビジネスパートナーとして捉えることが重要です。互いの成功に貢献し合う関係を構築することで、長期的な成果を最大化することができます。特に2025年以降の物流環境では、テクノロジーの活用や持続可能性への取り組みがさらに重要になるため、これらの要素も考慮した3PL選びが求められます。

アウトソーシング成功のための準備と連携方法

ピッキング業務のアウトソーシングを成功させるためには、入念な準備と効果的な連携体制の構築が不可欠です。適切な準備と連携により、スムーズな移行と安定した運用を実現することができます。

アウトソーシング成功のための準備と連携方法は以下の通りです。

- 内部プロセスの整理と文書化

アウトソーシングの前に、現在の業務プロセスを詳細に整理し文書化します。これにより、委託先への要件伝達が明確になり、移行後のギャップを最小化できます。特に以下の点を明確にしておきましょう。 - 商品マスターデータの整備(商品コード、サイズ、重量など)

- 作業手順と品質基準の文書化

- 例外処理のルール(欠品時の対応、特殊商品の取り扱いなど)

- 現在の課題と改善ポイント

- 詳細な要件定義書の作成

委託先に求める具体的なサービス内容と基準を明確にした要件定義書を作成します。 - サービス範囲の明確化(保管、ピッキング、梱包、配送、返品処理など)

- 処理量と処理時間の要件(1日の平均出荷数、カットオフタイムなど)

- 品質基準(ピッキング精度、梱包品質など)

- 特殊対応の詳細(ギフトラッピング、同梱物、検品基準など)

- レポーティング要件(日次/週次/月次の報告内容)

- システム連携の設計と準備

自社システムと委託先システムの連携方法を詳細に設計し、必要な開発を行います。 - データフォーマットの定義

- API仕様の確定

- テスト環境の構築

- データ移行計画の策定

- バックアップと障害対応プランの作成

- 段階的な移行計画の策定

リスクを最小化するため、一度にすべてを移行するのではなく、段階的な移行計画を策定します。 - パイロット期間の設定(特定商品カテゴリーや少量での試験運用)

- 移行フェーズの明確化(フェーズごとの目標と評価基準)

- 並行運用期間の設定(リスクヘッジとして一定期間は自社運用も継続)

- コンティンジェンシープラン(問題発生時の対応策)

- 在庫移管の計画と実施

物理的な在庫移管は慎重に計画し、実施する必要があります。 - 詳細な在庫リストの作成

- 商品の識別情報(バーコード、タグなど)の確認

- 移管スケジュールの策定(販売への影響を最小化)

- 実地棚卸による数量確認

- 移管後の在庫照合プロセス

- コミュニケーション体制の構築

日常的なコミュニケーションと問題解決のための体制を整えます。 - 両社の責任者と連絡窓口の明確化

- 定例ミーティングの設定(頻度と議題)

- 緊急時の連絡体制(24時間対応が必要な場合)

- エスカレーションプロセスの定義

- 情報共有ツールの選定(プロジェクト管理ツール、チャットツールなど)

- 詳細なSLA(サービスレベル契約)の締結

期待するサービスレベルと評価方法を明確にしたSLAを締結します。 - 具体的な数値目標(ピッキング精度99.5%以上など)

- 測定方法と頻度

- 未達成時のペナルティと改善プロセス

- 定期的な見直しの仕組み

- インセンティブ制度(目標超過達成時の報酬)

- 教育・トレーニングプログラムの実施

委託先のスタッフが自社商品と業務要件を十分に理解できるよう、教育プログラムを提供します。 - 商品知識の研修(特性、取り扱い注意点など)

- 品質基準の説明と実習

- システム操作のトレーニング

- 顧客サービス方針の共有

- 定期的なリフレッシュ研修の計画

- モニタリングと評価の仕組み構築

委託後のパフォーマンスを継続的にモニタリングし評価する仕組みを構築します。 - リアルタイムダッシュボードの設定

- 定期レポートの内容と頻度の定義

- 抜き取り検査の方法と頻度

- 顧客フィードバックの収集と共有

- 定期的な現場視察のスケジュール

- 継続的改善の体制構築

長期的な関係構築と継続的な改善のための体制を整えます。 - 改善提案の仕組み(両社からの提案機会)

- 定期的な改善ワークショップの開催

- 成功事例の共有と横展開

- 技術革新の共同検討

- 中長期的な戦略の共有

アウトソーシング成功のための重要なポイントは、「パートナーシップの構築」です。単なる外注先ではなく、ビジネスパートナーとして互いの成功に貢献し合う関係性を築くことが、長期的な成功につながります。

また、アウトソーシング後も自社内に物流の知識と管理能力を維持することが重要です。委託先に任せきりにするのではなく、適切に評価・管理できる人材を確保し、常に改善の視点を持って連携を進めることが、アウトソーシングの効果を最大化する鍵となります。

フロントラインのピッキングサービスの特長

当社では幅広い商材のEC事業者向けに特化した3PLサービスを提供しており、ピッキング業務においても豊富な経験と高度なノウハウを持っています。当社のピッキングサービスには、EC事業の成長を支える様々な特長があります。

主な特長は以下の通りです。

- 高精度ピッキングシステム

EC事業特有の多品種少量出荷に最適化されたピッキングシステムを構築しています。バーコードスキャンによる二重確認により、高精度ピッキングを実現しています。これにより、誤出荷による返品や顧客クレームを大幅に削減し、EC事業者の信頼性向上に貢献します。 - 柔軟なスケーラビリティ

季節変動や急激な成長に対応できる柔軟な処理能力を備えています。通常時の3〜5倍の出荷量にも対応可能な設備と人員体制を整えており、ブラックフライデーやセール期間中の急激な注文増にも安定したサービスを提供します。また、事業の成長に合わせて段階的にサービスを拡張できるため、初期投資を抑えながら成長に合わせたスケールアップが可能です。 - 多様な商品特性への対応力

ファングッズ、アパレル、化粧品、食品、雑貨など、様々な商品カテゴリーに対応した専門知識と設備を備えています。温度管理が必要な商品、高額商品、サイズ・カラーバリエーションが多い商品など、商品特性に応じた最適なピッキング方法を提案・実施します。また、商品ごとの特性を理解したスタッフが丁寧に取り扱うため、商品価値を損なうことなく出荷できます。 - カスタマイズ可能な付加価値サービス

標準的なピッキング業務に加え、EC事業者のニーズに合わせた付加価値サービスを提供します: - オリジナルの梱包・ラッピングサービス

- 検品レベルのカスタマイズ(通常検品/厳密検品など)

- 同梱物(サンプル、チラシなど)の柔軟な対応

- 商品タグ付け、値札付けなどの流通加工

- ギフトメッセージカードの添付

- 先進的なデジタル連携

主要なECプラットフォームとのシームレスな連携を実現するAPI連携システムを提供しています。リアルタイムの在庫情報共有、注文データの即時反映、出荷情報の自動更新など、デジタル連携により業務効率化と情報の正確性を高めています。また、ダッシュボード形式のリアルタイム可視化ツールにより、在庫状況や出荷進捗を常に把握できます。 - 返品・交換の効率的処理

EC事業で避けられない返品・交換にも効率的に対応します。返品専用の処理ラインを設け、商品状態の確認、再販可否の判断、在庫への戻し入れまでをスピーディに行います。また、返品理由の分析レポートを提供し、商品改善や説明文の見直しなど、返品率低減のための提案も行います。 - データ分析に基づく継続的改善

ピッキング作業のデータを詳細に分析し、継続的な効率改善を実施します。商品の出荷頻度に基づく最適な配置提案、ピッキングルートの最適化、作業時間帯の調整など、データに基づいた改善提案を定期的に行い、コスト削減と処理能力向上を実現します。 - 専門スタッフによる品質管理

物流品質管理の専門スタッフが、定期的な品質チェックと改善活動を実施します。抜き取り検査、プロセス監査、スタッフ教育など、多角的なアプローチで品質を維持・向上させる体制を整えています。また、品質管理の結果は定期的にレポートとして共有され、透明性の高いサービス提供を実現しています。 - セキュリティとコンプライアンスの徹底

個人情報保護やブランド価値保護のため、厳格なセキュリティ対策とコンプライアンス体制を整えています。入退室管理システム、監視カメラ、情報セキュリティ教育など、多層的な対策により、安心してビジネスを委託できる環境を提供しています。 - 成長パートナーとしてのサポート体制

単なる業務委託先ではなく、EC事業の成長を支えるパートナーとしての姿勢を大切にしています。定期的な改善提案、業界トレンド情報の共有、物流コンサルティングなど、総合的なサポートにより、クライアントのビジネス成長に貢献します。 - 熟練のスタッフによる正確で迅速な対応

物流部門熟練のスタッフによる正確で迅速な対応が可能です。物流歴20年のベテランを筆頭に、一点物のリユース商品や商品画像のみで識別する特殊案件も的確に処理。複雑なピッキングパターン(同一商品でも25本、5本、1本など)や顧客別カスタマイズ同梱物など、標準化が難しい作業も熟練の目利きで正確に遂行します。EC物流黎明期から経験を積んだスタッフが、マニュアル化できない特殊要件にも柔軟に対応します。 - トラブル時の適正な対応

万が一物品に関するトラブル等が発生しても適正に対応いたします。例えば、入荷商品に多数のラベル不備(およそ1万件)が発覚した緊急事態でも、納品日に間に合うよう迅速に対応した実績があります。予期せぬ問題発生時も冷静に状況を判断し、お客様への影響を最小限に抑える解決策を即座に実行。透明性のある報告と確実な再発防止策で、お客様の信頼を守ります。 - 始まりから終わりまで安心サポート

3PLサービスが初めてのお客様でも安心してご依頼可能です。初回相談から本格稼働まで専任担当者が一貫して対応し、お客様の業務フローに合わせたカスタマイズ提案を実施。専門用語を避けた分かりやすい説明と、重要ポイントを視覚化した資料で、物流初心者の方にも安心して移行いただけます。定期的な進捗確認と細やかな報告体制で、不安なくサービス導入を実現します。 - お客様の細かいニーズに合わせたサポート

例えば自社だけでは抱えきれない物量や、突発的な事態でも対応可能です。季節商品の一時的な物量増加、予想外のヒット商品の出荷急増、緊急対応が必要な状況でも、柔軟な人員配置と迅速な判断でビジネスを止めることなくサポート。お客様固有の業務フローや特殊な商品取扱いにも、きめ細かくカスタマイズした対応で価値を提供します。

当社のピッキングサービスは、EC事業者が本来の強みであるマーケティングや商品開発に集中できるよう、物流業務の負担を軽減するとともに、顧客満足度向上に貢献する高品質なサービスを提供します。初期段階のEC事業から大規模なオムニチャネル展開まで、成長段階に応じた最適なソリューションを提案し、長期的なパートナーシップを通じてビジネスの成功をサポートします。

ピッキング関連の専門用語集

物流ピッキングの基本用語

物流ピッキングに関する基本的な専門用語を理解することで、業務の効率化や関係者とのコミュニケーションがスムーズになります。以下に、ピッキング業務で頻繁に使われる基本用語を解説します。

ピッキング(Picking)

倉庫内で注文に応じて商品を保管場所から取り出す作業。英語の「pick(選び取る、摘む)」に由来する。物流における重要な工程の一つで、全作業時間の約50%を占めるとも言われている。

ピッキングリスト(Picking List)

ピッキング作業者に対して、どの商品をどこからどれだけ取り出すかを指示する作業指示書。商品コード、商品名、数量、保管場所(ロケーション)などの情報が記載されている。

ロケーション(Location)

倉庫内の商品保管場所を特定するための住所のような識別コード。一般的に「通路番号-棚番号-段数-位置」などの形式で表される(例:A-12-3-2)。

シングルピッキング(Single Picking)

1つの注文に対して1人の作業者が全ての商品をピッキングする方式。摘み取り方式とも呼ばれる。小規模な倉庫や少量多品種の商品構成に適している。

トータルピッキング(Total Picking)

複数の注文をまとめて商品ごとにピッキングし、その後に注文別に仕分ける方式。種まき方式とも呼ばれる。同じ商品が複数の注文に含まれる場合に効率的。

バッチピッキング(Batch Picking)

複数の注文(通常5〜10件程度)をバッチ(束)としてまとめてピッキングする方式。シングルピッキングとトータルピッキングの中間的な手法。

ゾーンピッキング(Zone Picking)

倉庫を複数のゾーンに分割し、各ゾーンに担当者を配置してピッキングを行う方式。作業者の移動距離を削減し、専門性を高める効果がある。

ウェーブピッキング(Wave Picking)

一日の注文を複数の時間帯(ウェーブ)に分けて処理する方式。時間帯ごとに出荷の締め切りを設け、計画的にピッキングを行う。

デジタルピッキング(Digital Picking)

ハンディターミナルやタブレット端末などのデジタルデバイスを使用したピッキング方式。紙のピッキングリストを使わず、電子的な指示に従って作業を行う。

ボイスピッキング(Voice Picking)

音声ガイダンスと音声認識技術を活用したピッキング方式。ヘッドセットを装着し、システムからの音声指示に従って作業を行い、作業完了を音声で報告する。

ビジュアルピッキング(Visual Picking)

デジタル表示器やライトなどの視覚的な指示に従ってピッキングを行う方式。特にデジタルピッキングカートや棚のLED表示を活用した方式を指すことが多い。

ピッキングカート(Picking Cart)

ピッキング作業時に商品を一時的に載せて運ぶための台車。複数の収納スペースを持つものが多く、複数注文の同時処理に適している。

検品(Inspection)

ピッキングした商品が注文内容と一致しているかを確認する作業。数量、品番、状態などを確認し、ピッキングミスを防止する重要な工程。

棚卸(Inventory)

倉庫内の実際の在庫数と記録上の在庫数を照合する作業。定期的に行うことで、在庫精度を維持し、ピッキングミスの防止にも寄与する。

SKU(Stock Keeping Unit)

在庫管理の最小単位。同じ商品でもサイズやカラーが異なれば別のSKUとして管理される。ピッキング作業では、正確なSKU識別が重要となる。

ABC分析(ABC Analysis)

商品を出荷頻度や売上高などの指標に基づいてA・B・Cの3グループに分類する手法。A商品(高頻度商品)を取り出しやすい位置に配置するなど、ピッキング効率化に活用される。

FIFO(First In, First Out)

先入れ先出しの在庫管理方式。最も古く入庫した商品から順に出荷する方法で、特に賞味期限のある商品のピッキングで重要となる。

FEFO(First Expired, First Out)

先期限先出しの在庫管理方式。賞味期限が最も近い商品から順に出荷する方法で、食品や医薬品などのピッキングで採用される。

動線(Traffic Line)

作業者が倉庫内を移動する経路。効率的なピッキングのためには、最適な動線設計が重要となる。

ピッキング効率(Picking Efficiency)

単位時間あたりのピッキング処理量を表す指標。「1時間あたりのピッキング行数」や「1時間あたりの注文処理数」などで測定される。

ピッキング精度(Picking Accuracy)

ピッキング作業の正確さを表す指標。「正確にピッキングされた注文数÷全注文数×100」で計算され、一般的に99%以上が目標とされる。

これらの基本用語を理解することで、ピッキング業務の全体像を把握し、効率化や改善の議論をより具体的に進めることができます。また、物流業者や3PLとのコミュニケーションもスムーズになり、適切なサービス選択や要件定義に役立ちます。

システム関連の専門用語

ピッキング業務の効率化には様々なシステムが活用されています。これらのシステム関連の専門用語を理解することで、適切な技術導入や関係者とのコミュニケーションがスムーズになります。以下に、ピッキング業務で使用されるシステム関連の専門用語を解説します。

WMS(Warehouse Management System)

倉庫管理システム。入荷、保管、ピッキング、出荷などの倉庫内の全ての業務を管理するシステム。在庫情報のリアルタイム管理、作業指示の自動生成、実績データの収集・分析などの機能を持つ。

OMS(Order Management System)

注文管理システム。顧客からの注文情報を一元管理し、WMSなど他のシステムと連携して出荷指示を行うシステム。複数の販売チャネルからの注文を統合管理する機能も持つ。

TMS(Transportation Management System)

輸配送管理システム。配送計画の立案、配車管理、ルート最適化などを行うシステム。WMSと連携し、ピッキング完了後の配送プロセスを効率化する。

DPS(Digital Picking System)

デジタルピッキングシステム。ハンディターミナルやタブレット端末などを使用して、ピッキング作業をデジタル化・効率化するシステム。バーコードスキャンによる商品確認や作業進捗のリアルタイム管理などが可能。

PAS(Pick-to-Light System)

ピック・トゥ・ライトシステム。棚や保管場所にLEDや棚や保管場所にLEDやデジタル表示器を設置し、光や数字で取り出すべき商品と数量を指示するシステム。ハンズフリーで作業できるため、作業効率と精度が向上する。

VPS(Voice Picking System)

ボイスピッキングシステム。ヘッドセットを通じて音声指示を受け、音声で作業完了を報告するシステム。両手が自由に使えるため、作業効率が向上し、紙のピッキングリストやハンディターミナルの操作が不要になる。

RFID(Radio Frequency Identification)

無線自動識別システム。電波を用いて非接触でタグ内のデータを読み書きする技術。バーコードと異なり、一度に複数のタグを読み取れるため、一括検品などに活用される。

バーコード(Barcode)

商品識別のための縦線と空白の組み合わせによるコード。ハンディターミナルなどで読み取ることで、商品の識別や数量管理を効率化する。一次元バーコードと二次元バーコード(QRコードなど)がある。

ハンディターミナル(Handy Terminal)

バーコードスキャナーと小型コンピュータが一体となった携帯型端末。ピッキング指示の表示、バーコードスキャンによる商品確認、作業実績の記録などに使用される。

API(Application Programming Interface)

異なるソフトウェア間でデータをやり取りするための仕様。ECサイトとWMSの連携など、システム間の情報連携に不可欠。

EDI(Electronic Data Interchange)

企業間での取引データを電子的に交換する仕組み。発注データや出荷データなどを標準化されたフォーマットで交換することで、業務効率化を図る。

ダッシュボード(Dashboard)

重要な情報や指標をグラフィカルに一覧表示する画面。ピッキング進捗状況、作業者のパフォーマンス、在庫状況などをリアルタイムで可視化する。

KPI(Key Performance Indicator)

重要業績評価指標。ピッキング業務では、ピッキング精度、1時間あたりの処理件数、リードタイムなどが代表的なKPI。

BI(Business Intelligence)

ビジネスデータを分析し、意思決定に役立てるための技術やツール。ピッキングデータの分析により、効率化ポイントや問題点を特定する。

クラウドWMS(Cloud WMS)

インターネット経由で提供される倉庫管理システム。初期投資を抑えられ、スケーラビリティが高いのが特徴。小規模EC事業者でも導入しやすい。

IoT(Internet of Things)

モノのインターネット。センサーや通信機能を持つデバイスがインターネットに接続し、データを収集・共有する技術。倉庫内の温度管理や作業者の動線分析などに活用される。

AI(Artificial Intelligence)

人工知能。ピッキング業務では、需要予測、最適ルート計算、異常検知などに活用される。

機械学習(Machine Learning)

AIの一分野で、データから規則性やパターンを学習するアルゴリズム。過去のピッキングデータから効率的な作業方法を学習し、改善提案を行うなどの用途がある。

デジタルツイン(Digital Twin)

現実の物理的なシステムをデジタル空間に再現する技術。倉庫レイアウトや作業フローをシミュレーションし、最適化を図る。

SaaS(Software as a Service)

ソフトウェアをインターネット経由でサービスとして提供するモデル。WMSやOMSなどをSaaS形式で利用することで、初期投資を抑えつつ最新機能を活用できる。

API連携(API Integration)

APIを使用して異なるシステム間でデータをリアルタイムに連携すること。ECサイトとWMSの連携により、注文情報の即時反映や在庫情報の同期などが実現する。

バッチ処理(Batch Processing)

一定量または一定期間のデータをまとめて処理する方法。リアルタイム処理と対比される概念で、大量データの効率的な処理に適している。

リアルタイム処理(Real-time Processing)

データが発生した時点で即座に処理する方法。注文情報の即時反映や在庫数の即時更新などに不可欠。

ダウンタイム(Downtime)

システムが利用できない時間。計画的なメンテナンスや障害による停止時間を指し、ピッキング業務への影響を最小化する対策が必要。

これらのシステム関連用語を理解することで、ピッキング業務の効率化に向けた適切なシステム選定や導入計画の策定が可能になります。また、システムベンダーやIT部門とのコミュニケーションもスムーズになり、要件定義や問題解決がより効果的に進められるでしょう。

効率化・改善に関する用語

ピッキング作業の効率化や改善を進める上で、関連する専門用語を理解することは重要です。以下に、ピッキング業務の効率化・改善に関連する専門用語を解説します。

5S

整理(Seiri)、整頓(Seiton)、清掃(Seiso)、清潔(Seiketsu)、躾(Shitsuke)の頭文字をとった職場環境改善の基本活動。ピッキング作業の基盤となる環境整備の手法。

カイゼン(Kaizen)

日本発の継続的な改善活動。小さな改善を積み重ねることで全体の効率と品質を向上させる考え方。ピッキング現場での日常的な改善活動の基本概念。

PDCA

Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のサイクルを回す改善手法。ピッキング業務の継続的な改善に活用される。

ムダ取り(Waste Elimination)

付加価値を生まない活動(ムダ)を特定し、排除する活動。ピッキングにおける7つのムダ(過剰生産、待機、運搬、加工、在庫、動作、不良)を削減する。

ボトルネック分析(Bottleneck Analysis)

プロセス全体の流れを滞らせている制約要因(ボトルネック)を特定し、改善する手法。ピッキングフローの中で最も時間がかかる工程を特定し、優先的に改善する。

タクトタイム(Takt Time)

顧客需要に合わせた理想的な作業ペース。「利用可能作業時間÷必要処理件数」で計算され、ピッキング作業の平準化に活用される。

標準作業(Standardized Work)

最も効率的で安全な作業方法を標準化し、全員が同じ方法で作業を行うようにすること。ピッキング作業の品質と効率の安定化に不可欠。

ジャストインタイム(Just-in-Time)

必要なものを、必要な時に、必要な量だけ供給する考え方。ピッキングにおいては、出荷タイミングに合わせた最適なピッキングスケジュールの設計に応用される。

アンドン(Andon)

問題が発生した際に視覚的に知らせるシグナルシステム。ピッキング作業中の問題(欠品、破損など)を即座に共有し、迅速な対応を促す。

ポカヨケ(Poka-yoke)

ミスを防止するための仕組み。ピッキングでは、バーコードスキャンによる商品確認や、形状の異なるトレイの使用などが該当する。

見える化(Visualization)

作業状況や問題点を視覚的に表示し、全員が共有できるようにすること。ピッキング進捗状況のダッシュボード表示や、カラーコードによる優先度表示などが例として挙げられる。

ロケーション最適化(Location Optimization)

商品の保管場所を出荷頻度や関連性に基づいて最適化すること。ABC分析などを活用し、高頻度商品を取り出しやすい位置に配置する。

動線分析(Traffic Line Analysis)

作業者の移動経路を分析し、無駄な移動を削減する手法。ピッキングルートの最適化や、関連商品の近接配置などに活用される。

サイクルタイム(Cycle Time)

1つの作業を完了するのにかかる時間。ピッキングでは「1注文のピッキングにかかる平均時間」などで測定され、改善の基準となる。

リードタイム(Lead Time)

注文受付から出荷までの所要時間。ピッキングリードタイムの短縮は、顧客満足度向上に直結する重要な改善テーマ。

スループット(Throughput)

単位時間あたりの処理量。「1時間あたりのピッキング注文数」などで測定され、生産性の指標となる。

バリューストリームマッピング(Value Stream Mapping)

製品やサービスの提供に関わる全工程の流れを可視化し、付加価値を生まない活動を特定する手法。ピッキングから出荷までの全工程を分析し、改善点を特定するのに役立つ。

ヒートマップ分析(Heat Map Analysis)

倉庫内の商品の動きや作業者の移動を色の濃淡で視覚化する分析手法。ピッキング頻度の高いエリアや混雑しやすい場所を特定し、レイアウト改善に活用する。

TOC(Theory of Constraints)

制約理論。システム全体の成果を制限している制約(ボトルネック)に焦点を当て、全体最適を図る考え方。ピッキングプロセス全体の最適化に応用される。

KPI管理(KPI Management)

重要業績評価指標を設定し、定期的に測定・評価することで業務改善を進める手法。ピッキング精度、スループット、リードタイムなどの指標を継続的に管理する。

ベンチマーキング(Benchmarking):

業界のベストプラクティスと自社の現状を比較し、改善の方向性を見出す手法。先進的な物流企業のピッキング手法を参考に自社の改善を図る。

QCサークル(QC Circle)

現場の作業者が自主的に品質改善活動を行う小グループ。ピッキング現場での問題解決や改善提案を促進する。

エルゴノミクス(Ergonomics)

人間工学。作業者の身体的特性や能力に合わせて作業環境や道具を設計する学問。ピッキング作業の負担軽減と効率向上に応用される。

シックスシグマ(Six Sigma)

統計的手法を用いて品質のばらつきを最小化する改善手法。ピッキング精度の向上や不良率の低減に活用される。

これらの効率化・改善に関する用語を理解することで、ピッキング業務の課題を体系的に捉え、効果的な改善活動を展開することができます。また、改善活動の目的や手法を関係者と共有する際のコミュニケーションもスムーズになります。

継続的な改善文化を醸成し、現場の知恵を活かした効率化を進めることが、長期的な競争力の維持・向上につながります。

現場で使われるピッキング用語

ピッキング現場では、日常的に使われる独特の専門用語や略語があります。これらの用語を理解することで、現場とのコミュニケーションがスムーズになり、業務の理解も深まります。以下に、ピッキング現場でよく使われる用語を解説します。

ピッキングリスト(P/L)

ピッキング作業の指示書。「P/L」と略されることも多い。商品名、数量、ロケーションなどが記載されている。

検品(検収)

ピッキングした商品が注文と一致しているかを確認する作業。数量チェック、品番チェック、外観チェックなどを行う。

棚出し

入荷した商品を保管棚に配置する作業。ピッキングの前工程として重要。

棚卸(たなおろし)

実際の在庫数と記録上の在庫数を照合する作業。「棚落とし」とも呼ばれる。

ロケ(ロケーション)

商品の保管場所を示す識別コード。現場では「ロケ」と略して呼ばれることが多い。

バース

トラックの発着場所。入荷バース、出荷バースなどがある。

パレット

商品を載せて運ぶための台。木製、プラスチック製などがあり、フォークリフトで持ち上げられるよう設計されている。

ラック

商品を保管するための棚。パレットラック、軽量ラック、移動ラックなど様々な種類がある。

通路(アイル)

倉庫内の移動経路。メインアイル(主通路)とサブアイル(副通路)がある。

ピースピッキング

箱や外装から中身を取り出して1個単位でピッキングすること。Eコマースでは一般的な方式。

ケースピッキング

商品を箱単位でピッキングすること。卸売業や大口注文で多く見られる。

バラピッキング

異なる種類の商品を1つの注文のためにピッキングすること。ピースピッキングと同義で使われることも多い。

山出し

大量の商品を一度に取り出すこと。特に繁忙期の準備などで行われる。

仕分け(ソーティング)

ピッキングした商品を注文別に分類する作業。トータルピッキング後に必要となる工程。

梱包(パッキング)

商品を箱や袋に詰めて、配送できる状態にする作業。ピッキング後の工程。

伝票(でんぴょう)

注文内容や出荷情報が記載された書類。納品書、送り状などがある。

欠品(かっぴん)

注文された商品が在庫切れで用意できない状態。「欠」と略されることもある。

先入れ先出し(FIFO)

最も古く入庫した商品から順に出荷する在庫管理方式。「ファイフォ」と呼ばれる。

後入れ先出し(LIFO)

最も新しく入庫した商品から順に出荷する在庫管理方式。「ライフォ」と呼ばれる。

ハンディ(ハンディターミナル)

バーコードスキャナー付きの携帯端末。現場では単に「ハンディ」と呼ばれることが多い。

スキャン

バーコードをハンディターミナルなどで読み取る作業。「読む」「読み取る」とも表現される。

ピッキングカート(台車)

ピッキングした商品を載せて運ぶための車輪付き台。「カート」や「台車」と呼ばれる。

トレー(コンテナ)

商品を一時的に保管・運搬するための容器。プラスチック製のものが多い。

ラベル

商品や保管場所に貼付される識別用の紙片。バーコードや商品情報が印刷されている。

ピッキングエラー

ピッキング作業中に発生するミス。誤品、数量間違い、取り忘れなどがある。

返品(リターン)

顧客から返送された商品。検品、状態確認、再在庫化などの処理が必要。

クロスドック

入荷した商品を保管せずに、そのまま出荷する物流方式。中間在庫を持たないため効率的。

オーダーピッキング

注文に応じて商品をピッキングすること。一般的なピッキング作業を指す。

補充(リプレニッシュメント)

ピッキングエリアの在庫が少なくなった際に、保管エリアから商品を補充する作業。

棚入れ(プットアウェイ)

入荷した商品を適切な保管場所に配置する作業。

ロケーションラベル

保管場所を示すラベル。通常、棚や区画に貼付される。

商品マスター

商品の基本情報(コード、名称、サイズ、重量など)を管理するデータベース。

在庫引当(ひきあて)

注文に対して出荷する在庫を確保すること。

検品表

ピッキングした商品を確認するためのチェックリスト。

出荷指示

どの商品をいつまでに出荷するかを指示する情報。

納品書(デリバリーノート)

出荷する商品の明細を記載した書類。商品と一緒に顧客に送られる。

出荷伝票(シッピングラベル)

配送に必要な情報(送り先、重量など)が記載されたラベル。

これらの現場用語を理解することで、ピッキング現場とのコミュニケーションがスムーズになり、業務の把握や改善活動もより効果的に進めることができます。また、新人教育や作業マニュアル作成の際にも、適切な用語を使用することで理解度を高めることができます。

現場特有の略語や俗称は地域や会社によって異なる場合もあるため、自社の現場で実際に使われている表現を確認し、共通言語として整理しておくことも重要です。

よくある質問(FAQ)

ピッキングの仕事は難しいですか?

基本的には簡単で楽しい仕事です。ただピッキングの仕事が難しいかどうかは、個人の適性や経験、作業環境によって異なります。基本的な特徴と難易度に影響する要因を解説します。

ピッキング作業の基本的な難易度は、作業自体はシンプルで、特別な技術や高度な知識を必要としない点で、比較的取り組みやすい仕事と言えます。基本的には指示された商品を指定された場所から取り出すという単純な作業の繰り返しです。そのため、未経験者でも短期間のトレーニングで基本的な作業を習得できることが多いです。

しかし、ピッキング作業の難易度は以下のような要因によって大きく変わります:

- 取扱商品の特性

小型電子部品のような似た商品が多い場合や、サイズ・カラーバリエーションが豊富なアパレル商品などは、識別が難しく誤ピッキングのリスクが高まります。一方、明確に区別できる大型商品などは比較的簡単です。 - 作業環境とシステム

バーコードスキャンや音声ガイダンスなどの支援システムがある環境では、作業の難易度が下がります。紙のリストだけで作業する場合は、より高い集中力と正確性が求められます。 - 作業量と時間的プレッシャー

処理すべき注文量が多く、時間的制約が厳しい環境では精神的負担が大きくなります。適切なペースで作業できる環境であれば、難易度は下がります。 - 倉庫のレイアウトと商品配置

論理的に整理された倉庫では作業がしやすいですが、複雑なレイアウトや頻繁に変更される商品配置の環境では難易度が上がります。 - 身体的要件

長時間の立ち仕事や歩行、重い商品の持ち上げなどが必要な場合、身体的な負担が大きくなります。適切な補助器具や作業環境の整備がある場合は負担が軽減されます。

ピッキング作業に向いている人の特性としては、以下のような点が挙げられます:

- 細部に注意を払える集中力がある

- 正確さを重視する性格

- 体を動かす仕事が好き

- 単調な作業でもモチベーションを維持できる

- 効率的な動きを考えるのが得意

- チームで協力して作業できる

初めてピッキング作業に取り組む際のアドバイスとしては

- 基本をしっかり学ぶ:商品の識別方法、ロケーションの読み方、作業手順など基本をしっかり理解する

- 正確さを優先:最初は速さよりも正確さを重視し、ミスを減らすことに集中する

- 質問をためらわない:不明点はすぐに先輩や上司に質問し、誤解を解消する

- 体調管理に気を配る:適切な靴の選択や姿勢の意識など、身体的負担を軽減する工夫をする

- 自分なりの効率化を考える:経験を積むにつれて、効率的な動き方や記憶術を身につける

ピッキング作業は、正確さと効率のバランスが求められる仕事です。最初は難しく感じることもあるかもしれませんが、経験を積むにつれて習熟度が上がり、効率的に作業できるようになります。また、多くの倉庫では段階的な教育プログラムがあり、徐々に難易度の高い作業に移行していくため、無理なく成長できる環境が整っていることが一般的です。

ピッキング作業は運動不足になりますか?

ピッキング作業は一日中動き回る仕事であるため、「運動不足になるのか」という疑問は一見矛盾しているように思えるかもしれません。しかし、この質問には重要な観点が含まれています。

ピッキング作業と身体活動の関係について、以下のポイントから考察します。

- 総歩行距離と身体活動量

ピッキング作業者は一日の勤務中に平均10〜15kmを歩くことが一般的で、歩数にして1万5千〜2万歩に相当します。これは一般的な健康維持の目安とされる「一日8000歩」を大きく上回る活動量です。この点では、ピッキング作業は決して運動不足にはならないと言えます。 - 活動の質と偏り

ピッキング作業の身体活動は、主に歩行と特定の動作の繰り返しが中心です。これは全身をバランスよく使う運動とは異なり、特定の筋肉や関節に負担が集中する傾向があります。例えば、下半身(特に足首、膝、腰)への負担は大きい一方で、上半身の筋肉群は十分に使われないことがあります。このような偏った活動は、全身の筋力バランスを崩す原因となり得ます。 - 有酸素運動としての効果

ピッキング作業中の歩行は、速度が比較的遅く、また頻繁に停止するため、持続的な有酸素運動としての効果は限定的です。健康維持のための有酸素運動は、心拍数を一定レベルまで上げた状態で20分以上継続することが理想とされていますが、ピッキング作業ではそのような持続的な運動状態になりにくいのが実情です。 - 柔軟性と可動域

ピッキング作業では、特定の動作パターンを繰り返すことが多く、全身の関節の可動域を十分に使うことは少ないです。このため、使われない方向への柔軟性が低下し、長期的には関節の可動域制限につながる可能性があります。 - 仕事後の運動意欲

一日中立ち仕事をした後は、身体的な疲労から運動する意欲が低下しがちです。「仕事で十分動いている」という認識から、意識的な運動を行わなくなる傾向もあります。これにより、仕事では使われない筋肉群の運動不足が進行することがあります。

これらの点を考慮すると、ピッキング作業は一定の身体活動量はあるものの、健康維持のための理想的な運動とは言えない側面があります。特に、偏った負荷による筋力バランスの崩れや、持続的な有酸素運動の不足が課題となります。

ピッキング作業者が運動不足を防ぐためには、以下のような補完的な取り組みが効果的です:

- ストレッチの習慣化:勤務前後や休憩時間に、特に使われない筋肉群や関節を意識したストレッチを行う

- バランスの良い筋力トレーニング:仕事で使われない筋肉群を中心とした軽い筋力トレーニングを週2〜3回行う

- 持続的な有酸素運動の追加:休日にジョギングや水泳、サイクリングなど、持続的な有酸素運動を取り入れる

- 姿勢改善エクササイズ:長時間の立ち仕事による姿勢の偏りを修正するためのエクササイズを行う

職場としても、作業者の健康維持をサポートするために、休憩時間中のストレッチタイムの設定や、簡単なエクササイズができるスペースの提供、健康増進プログラムの導入などを検討することが望ましいでしょう。

結論として、ピッキング作業は一定の身体活動量はあるものの、バランスの良い運動とは言えず、補完的な運動習慣が健康維持には重要です。作業者自身が自分の身体と向き合い、仕事の負荷を理解した上で、適切な運動習慣を身につけることが理想的です。

ピッキング効率化で最も重要なポイントは?

ピッキング効率化において最も重要なポイントは、「作業の流れと環境の最適化」です。これは単一の施策ではなく、複数の要素が組み合わさった総合的なアプローチを意味します。

ピッキング効率化の核となる重要ポイントは以下の通りです。

- 商品配置の最適化(ABC分析の活用)

出荷頻度に基づいて商品を適切に配置することは、効率化の基本中の基本です。高頻度で出荷される商品(A商品)を取り出しやすい場所に配置するだけで、全体の移動距離を30〜60%削減できるケースも珍しくありません。ABC分析を定期的に実施し、商品の配置を見直すことで、継続的な効率向上が可能になります。 - 作業の標準化と教育

効率的な作業方法を標準化し、全ての作業者が同じ方法で作業できるようにすることが重要です。標準作業手順書(SOP)の整備、視覚的な作業指示の活用、段階的な教育プログラムの実施などにより、作業者間のパフォーマンスのばらつきを減らし、全体の効率を高めることができます。 - 適切なピッキング方式の選択

注文特性や商品特性に合わせた最適なピッキング方式を選択することが効率化の鍵です。シングルピッキング、バッチピッキング、ゾーンピッキング、トータルピッキングなど、様々な方式の中から自社の状況に最適なものを選び、必要に応じて組み合わせることで効率を最大化できます。 - テクノロジーの効果的な活用

バーコードスキャン、音声ピッキング、デジタル表示器などの技術を活用することで、作業精度の向上と効率化を同時に実現できます。ただし、技術導入は目的ではなく手段であることを認識し、自社の課題解決に最適なテクノロジーを選択することが重要です。 - データ分析と継続的改善

ピッキング作業のデータを収集・分析し、継続的に改善していくプロセスが効率化の持続には不可欠です。ピッキング時間、移動距離、エラー率などの指標を定期的に測定し、問題点を特定して改善策を講じるPDCAサイクルを回すことで、長期的な効率向上が実現します。

これらのポイントを総合的に考慮し、自社の状況に合わせた効率化戦略を構築することが重要です。特に重要なのは、単一の「魔法の解決策」を求めるのではなく、複数の改善施策を組み合わせた総合的なアプローチを取ることです。

効率化を進める際の実践的なステップとしては

- 現状分析:現在のピッキングプロセスを詳細に分析し、ボトルネックや非効率な点を特定する

- 目標設定:具体的かつ測定可能な改善目標を設定する(例:ピッキング時間20%削減、エラー率50%削減など)

- 改善計画の策定:短期、中期、長期の改善施策を計画し、優先順位をつける

- パイロット実施:小規模な範囲で改善策を試験的に実施し、効果を検証する

- 全体展開:効果が確認された施策を全体に展開する

- 効果測定と調整:定期的に効果を測定し、必要に応じて調整を行う

- 継続的改善:改善活動を一過性のものではなく、継続的なプロセスとして定着させる

また、効率化を進める際には、精度(品質)とのバランスを常に意識することが重要です。効率だけを追求してミスが増えては本末転倒です。効率と精度を両立させる仕組みづくりが、真の効率化の鍵となります。

最後に、効率化は技術や仕組みだけでなく、人の要素も非常に重要です。作業者のモチベーション向上、適切な評価制度、改善提案の仕組みなど、人的側面にも配慮した総合的なアプローチが、持続的な効率化の実現には不可欠です。

小規模ECでもできるピッキング改善とは?

小規模EC事業者でも、大きな投資をせずに実施できるピッキング改善策はたくさんあります。限られたリソースを最大限に活用し、効率と精度を高めるための実践的な改善策を紹介します。

小規模ECでも実践できる効果的なピッキング改善策は以下の通りです:

- 5S活動の徹底

整理(不要なものの排除)、整頓(必要なものの配置最適化)、清掃(定期的な清掃)、清潔(整理・整頓・清掃の維持)、躾(ルールの徹底)を実践することで、作業環境を改善します。特に小規模倉庫では、限られたスペースを最大限に活用するために5S活動が効果的です。コストをかけずに実施でき、即効性のある改善策です。 - 商品配置の最適化

出荷頻度の高い商品を取り出しやすい場所(腰の高さ、出入口に近い場所など)に配置します。簡易的なABC分析を行い、A商品(高頻度商品)、B商品(中頻度商品)、C商品(低頻度商品)を特定し、それぞれに適した場所に配置することで、移動距離と作業時間を大幅に削減できます。季節変動がある商品は、シーズンに合わせて配置を変更することも効果的です。 - 視覚的管理の導入

カラーコードやラベルを活用して、商品やエリアを視覚的に識別しやすくします。例えば、商品カテゴリーごとに棚の色を変える、サイズやカラーバリエーションを色分けするなどの工夫が効果的です。また、商品画像を棚に貼り付けるだけでも、商品の識別が容易になります。 - 簡易的なピッキングリストの改良

ピッキングリストの様式を工夫するだけでも効率は向上します。商品の保管場所順にリストを並べ替える、重要情報を強調表示する、チェックボックスを設けるなど、使いやすさを重視した設計にします。Excelなどの表計算ソフトでも十分に実用的なピッキングリストを作成できます。 - バッチピッキングの導入

複数の注文をまとめてピッキングすることで、移動距離と時間を削減します。小規模ECでは、5〜10注文程度をまとめて処理するのが効果的です。仕分け用のボックスやバスケットを用意し、ピッキングした商品を注文ごとに分けていきます。初期投資はほとんど不要で、即効性のある改善策です。 - ピッキングカートの工夫

市販の台車やカートを活用し、複数の注文を同時に処理できるようにカスタマイズします。仕切り板やボックスを取り付けて注文ごとに分けられるようにしたり、ピッキングリストやスマートフォンを固定するホルダーを取り付けたりするなど、簡単な工夫で使い勝手が大きく向上します。 - スマートフォンやタブレットの活用

専用のハンディターミナルがなくても、スマートフォンやタブレットを活用することで、デジタルピッキングの恩恵を受けられます。無料や低コストのインベントリ管理アプリを活用したり、Googleスプレッドシートなどのクラウドツールを使って在庫情報をリアルタイムに共有したりすることができます。スマートフォンのカメラ機能を使ったバーコードスキャンも可能です。 - 作業手順の標準化と文書化

効率的な作業方法を標準化し、誰でも同じ方法で作業できるようにします。写真や図解を交えた作業マニュアルを作成し、新人教育や臨時スタッフの活用を容易にします。特に繁忙期に臨時スタッフを雇う場合、標準化された作業手順があると短期間で戦力化できます。 - 定期的な在庫確認と整理

小規模ECでは在庫管理システムがなくても、定期的な実地棚卸しにより在庫精度を維持できます。週に1回程度、実際の在庫数と記録を照合し、不一致があれば原因を特定して改善します。また、長期間動いていない商品(デッドストック)を特定し、スペースの有効活用を図ります。 - ピッキングと梱包の連携最適化

小規模ECでは同じスタッフがピッキングと梱包を担当することも多いため、両工程の連携を最適化することが重要です。梱包材を事前に準備しておく、商品サイズに合わせた梱包材の選定を効率化するなど、ピッキングから梱包までの一連の流れをスムーズにする工夫が効果的です。

これらの改善策は、大きな投資を必要とせず、すぐに実践可能なものが多いため、小規模EC事業者にとって非常に有効です。限られたリソースの中で効率と精度を高めることで、顧客満足度の向上と業務の安定化を図ることができます。

また、これらの改善は段階的に実施することが可能であり、まずは5S活動や商品配置の見直しなど、効果が実感しやすい施策から取り組むことをおすすめします。徐々にバッチピッキングやデジタルツールの活用など、より高度な改善にステップアップしていくことで、無理なく効率化を進められます。

さらに、作業者の意見を積極的に取り入れ、現場の実情に即した改善を継続的に行うことが、長期的な成功の鍵となります。小規模EC事業者は柔軟性が高いため、現場の声を反映しやすいという強みを活かし、PDCAサイクルを回しながら改善活動を推進しましょう。

最後に、効率化は単なる作業時間の短縮だけでなく、作業者の負担軽減やミスの減少、顧客満足度の向上といった多面的な効果をもたらします。小規模EC事業者がこれらの改善策を積極的に取り入れることで、競争力の強化と持続的な成長が期待できます。

まとめ:物流ピッキングの未来と展望

EC事業成長を支えるピッキング戦略

EC市場の急速な成長に伴い、物流におけるピッキング業務の重要性はますます高まっています。EC事業の持続的な成長を支えるためには、効率的かつ柔軟なピッキング戦略の構築が不可欠です。

ピッキング業務はEC事業の成功を左右する重要な要素です。顧客満足度に直結する正確性と、収益性に影響する効率性の両立が求められます。EC事業の成長段階に合わせた最適なピッキング戦略を構築することで、競争優位性を確保し、持続的な成長を実現できます。

EC事業の成長を支えるピッキング戦略のポイントは以下の通りです:

- 成長段階に応じた段階的な進化

EC事業の規模や成長段階に合わせて、ピッキング方式を段階的に進化させることが重要です。小規模段階ではシングルピッキングやバッチピッキングから始め、成長に伴ってゾーンピッキングやトータルピッキングへと移行し、さらに大規模化した際には自動化システムの導入を検討するなど、段階的なアプローチが効果的です。 - 柔軟性と拡張性の確保

EC事業は成長速度の予測が難しく、季節変動も大きいため、ピッキングシステムには柔軟性と拡張性が求められます。需要の変動に対応できる余力を持たせた設計や、モジュール式のシステム導入により、成長に合わせて段階的に拡張できる体制を整えることが重要です。 - テクノロジーの戦略的活用

デジタルピッキングシステム、ボイスピッキング、ロボティクスなど、最新テクノロジーを戦略的に活用することで、効率性と精度を高めることができます。ただし、技術導入は目的ではなく手段であることを認識し、自社の課題解決に最適なテクノロジーを選択することが重要です。 - データ駆動型の継続的改善

ピッキングデータを詳細に分析し、継続的に改善していくプロセスが競争力の維持には不可欠です。注文パターンの変化、季節トレンド、ピッキング効率の変動などを常にモニタリングし、データに基づいた意思決定と改善を行うことで、変化する市場環境に適応できます。 - オムニチャネル対応の統合戦略

実店舗とECの融合が進む中、両チャネルに対応できる統合的なピッキング戦略の構築が重要になっています。店舗在庫を活用したピッキング(店舗出荷)や、倉庫と店舗の在庫を一元管理するシステムなど、チャネルの壁を越えた柔軟な対応が求められます。 - 持続可能性への配慮

環境負荷の低減や社会的責任への関心が高まる中、ピッキング業務においても持続可能性への配慮が重要になっています。梱包材の削減、エネルギー効率の高い設備の導入、作業者の労働環境改善など、長期的な視点での取り組みが企業価値の向上につながります。 - 3PLとの戦略的パートナーシップ

自社のコア事業に集中するため、ピッキングを含む物流業務を3PLに委託する戦略も有効です。特に成長期のEC事業者にとって、専門性の高い3PLとの戦略的パートナーシップは、迅速な拡大と品質維持の両立に貢献します。 - 人材育成と技術伝承

自動化が進む中でも、ピッキング業務における人の役割は依然として重要です。特に複雑な判断や例外処理、品質管理などの分野では、熟練した人材の知識と経験が不可欠です。計画的な人材育成と技術伝承により、持続的な競争力を確保することができます。

EC事業の成長を支えるピッキング戦略の構築には、現在の課題解決だけでなく、将来の成長を見据えた長期的な視点が重要です。技術革新や市場変化に柔軟に対応しながら、効率性と顧客満足度の両立を図ることで、EC事業の持続的な成長を実現することができます。

株式フロントラインでは、EC事業者の成長段階に合わせた最適なピッキングソリューションを提供し、お客様のビジネス成長を物流面から強力にサポートします。小規模から大規模まで、様々な規模のEC事業者に対応できる柔軟なサービス体制と、最新技術を取り入れた効率的なピッキングシステムにより、お客様と共に成長するパートナーシップを築いていきます。